海洋生物等の調査研究活動について

沖縄美ら海水族館では、沖縄周辺にみられる熱帯・亜熱帯性の海洋生物の多様性研究や、生理学・生態学的特性を研究することにより、自然環境の保全と持続可能な利用に寄与する活動を行っています。

2025年

オキゴンドウの精液性状およびテストステロン濃度に関する飼育研究がMammal Study誌に掲載されました!

2025/12/13

オキゴンドウ(Pseudorca crassidens)は温帯から熱帯の外洋に生息するクジラの仲間で、近年では一部の地域個体群において個体数の減少が報告されており、国際自然保護連合(IUCN)では準絶滅危惧(Near Threatened)に分類されています。

本研究では、当館で長期飼育されている1頭のオス個体を対象に、精液性状(精子濃度、運動率、生存率)および血清中のテストステロン濃度の季節変化を調査しました。その結果、射精回数が進むにつれて精液性状が向上する傾向があり、特に4回目・5回目の精液が人工授精に適した高品質な精液であることがわかりました。また、精液性状とテストステロン濃度の変化から、精液性状の向上がテストステロン濃度のピークから遅れて起こる可能性が示唆されました。

本研究の結果は、オキゴンドウにおける人工授精の実施に向けた基礎的知見を提供するものであり、今後の飼育繁殖技術の発展や種の保存に寄与することが期待されます。 沖縄美ら海水族館を運営する一般財団法人 沖縄美ら島財団では、今後も鯨類の繁殖生理に関する研究を推進し、飼育下での繁殖技術の確立と保全に向けた取り組みを進めてまいります。

【著者名】比嘉 克、小俣万里子、仲村美里、小林希美、植田啓一、河津 勲(すべて財団職員)

【題名】Long-term monitoring of semen quality and serum testosterone concentration in a male false killer whale in managed care

【雑誌名】Mammal Study

【論文リンク】https://doi.org/10.3106/ms2022-0004

複数のカメラを使ってジンベエザメの体長をより正確に測定できるようになりました!

2025/12/7

ジンベエザメのような大型海洋動物は動きを止めることができないため、体に触れずに体長を測る必要があります。しかし、泳いでいる状態で正確な体長を測るのはこれまでに難しい課題でした。

そこで本研究では、複数のカメラ映像をもとに三次元座標を推定する「マルチステレオ画像計測」という技術を使い、いおワールドかごしま水族館で飼育されていた個体(実測尾叉長 379 cm)を対象に、遊泳中の体長をどれほど正確に推定できるかを検証しました。

解析では、2台・3台・4台のカメラ構成を比較した結果、2台構成では平均437 cm(±46 cm)と推定値のばらつきが大きかったのに対し、3台構成では402 cm(±17 cm)、4台構成では411 cm(±18 cm)となり、3台以上の構成で誤差が大幅に小さくなることが示されました。また、カメラから離れるほど誤差は増加する傾向がありましたが、3台および4台構成ではその増加が抑えられ、離れた位置でも比較的安定した精度で測定できることがわかりました。

現在、沖縄美ら海水族館でもこの技術やさらなる技術開発を進めており、ジンベエザメをはじめ、体長測定が難しい魚類の成長や健康状態の把握に役立つことが期待されます。

【著者名】Hiroto Yamamoto , Akira Sasaki , Tomoki Kanna , Yasushi Mitsunaga and Shinsuke Torisawa (太字財団職員)

【タイトル】Estimating Whale Shark, Rhincodon typus, Length Using Multi-Stereo-Image Measurement

【雑 誌】Fishes

【論文リンク】 https://doi.org/10.3390/fishes10100513

アカウミガメ幼体の初期餌料に関する論文が掲載されました

アカウミガメ孵化幼体

2025/11/19

本研究では、孵化後1年未満のアカウミガメ Caretta caretta 幼体における死亡率の低減や、真菌による皮膚疾患をはじめとした日和見感染症などの疾病予防を目的に、複数の餌料を用いた飼育試験を行いました。 その結果、スッポン用配合飼料とミンチ(ゴマサバとヤリイカ類を1:1で混合)を1:4の割合で混合した餌料(マッシュミンチ)を給餌した個体では、初期死亡や真菌発症が軽減される効果が認められ、さらに高い成長率と嗜好性も確認されました。また、栄養分析の結果、本餌料は成長や免疫機能に関与するカルシウム、鉄、亜鉛、マンガン、ビタミンB₂、D₃およびEを多く含むことがわかりました。

本研究の成果は、アカウミガメ幼体の健康管理や飼育環境の改善に資するものと期待されます。

【著者名】前田好美、木野将克、笹井隆秀、河津 勲(すべて財団職員)

【タイトル】アカウミガメ幼体の適正初期餌料の検討

【雑 誌】動物園水族館雑誌67巻2号

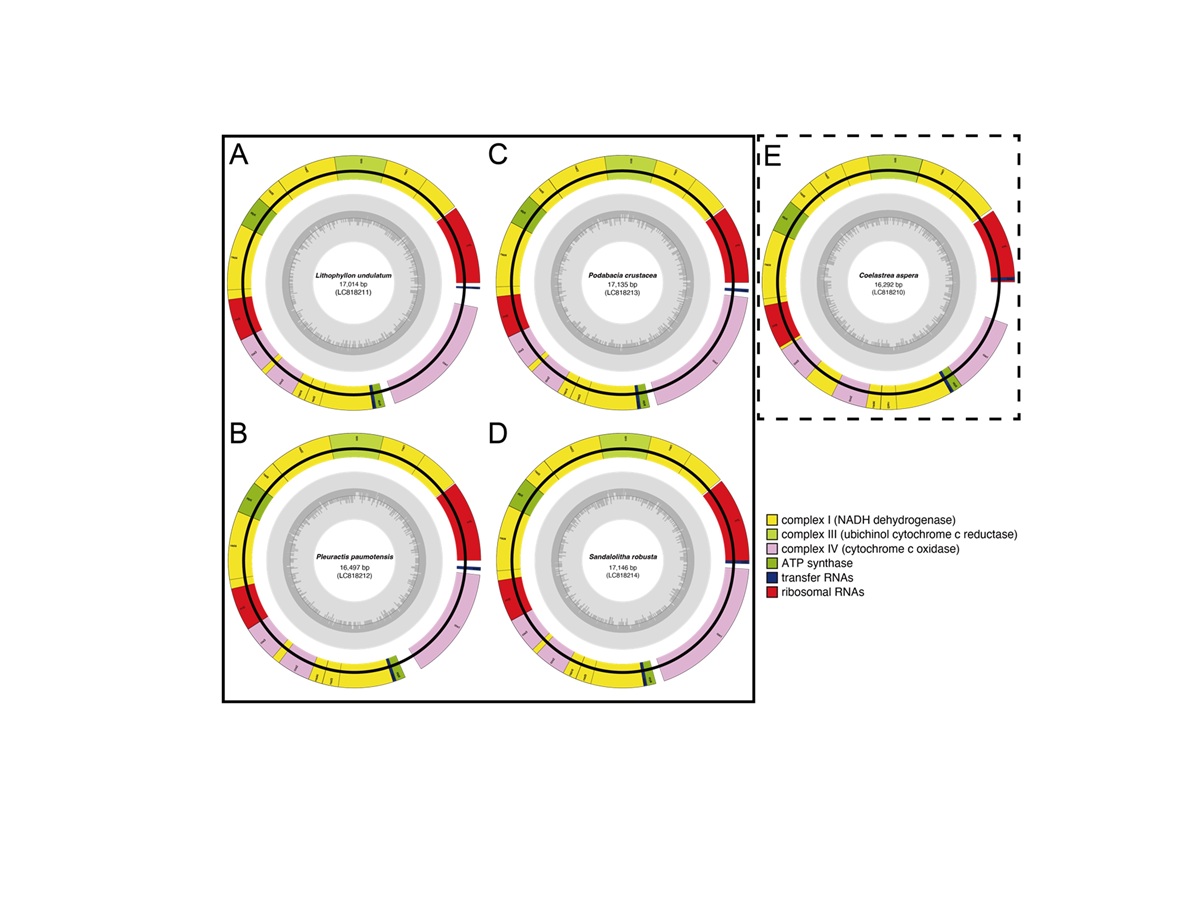

サンゴの日中産卵展示に関する論文が掲載されました

コエダミドリイシ 日中産卵の様子

2025/11/13

沖縄美ら海水族館では、水槽の照明環境を調整することでサンゴの産卵時間をコントロールする技術を2020年に開発、翌年から日中に産卵するサンゴを展示することに成功しました。2024年には日中に水槽で生まれたサンゴが、親となり、再度日中の産卵に成功しました。これらの成果は、サンゴの産卵生態の解明に貢献するとともに、自然環境への負荷を抑えた生態展示の実現にもつながっています。

【著 者 名】永田 史彦、松崎 章平、松本 瑠偉(すべて財団職員)

【タイトル】明暗処理によるコエダミドリイシの産卵時刻の調整と産卵の展示

【雑 誌】動物園水族館雑誌66巻4号

アオザメはなぜ冷たい深海と温かい海面を自在に行き来できるのか ― 並外れた体温調節能力を実証

行動記録計を取り付けたアオザメ。©Zola Chen

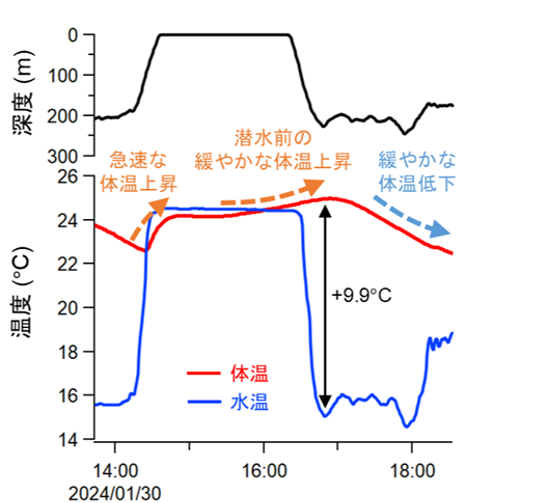

記録計から明らかとなったアオザメの特殊な体温変化。暖かい海面に浮上して体温をすばやく回復させた後、さらに体温を上げてから冷たい深海へ潜っていることがわかる。

2025/10/14

マグロやカジキ、そして一部のサメ(ホホジロザメやアオザメなど)は、周囲の水温より高い体温を維持できる「部分的内温性」という特徴を持っています。これまで、この能力は主に冷たい海域での適応として説明されてきましたが、温暖な海を好むアオザメにとっての意義は不明でした。

本研究では、台湾南東部沖合で野生のアオザメに行動記録計を装着し、体温・水温・潜水深度を測定しました。その結果、冷たい深海で体温はゆっくり低下する一方、温かい海面では急速に上昇することが分かりました。体温の上昇速度は低下速度の10倍以上に達し、魚類ではメバチやメカジキに匹敵する値でした。この能力により、アオザメは獲物が豊富な深海に長く滞在しつつ、効率的に体温を回復しながら捕食活動を行っていると考えられます。

さらに一部の個体では、深海潜水前に海面で体温を周囲より高くまで上げる「潜水前の準備」ともいえる行動も観察されました。これは魚類では前例のない発見であり、体温調節の柔軟性と意思決定的な行動の存在を示唆します。

本成果は、温暖な海域に生息する種においても部分的内温性が大きな適応的意義を持つことを示しました。この発見は、部分的内温性を持つ魚類が世界中の外洋域で繁栄した背景を理解する上で重要な手がかりとなります。

【著者名】徳永 壮真(総合研究大学院大学)、Wei-Chuan Chiang(台湾農業部水産試験所)、中村 乙水(長崎大学)、松本 瑠偉(沖縄美ら島財団)、渡辺 佑基(総合研究大学院大学)

Soma Tokunaga*1, Wei-Chuan Chiang*2, Itsumi Nakamura*3, Rui Matsumoto, Yuuki Y. Watanabe*1

*1 SOKENDAI

*2 Taiwan Fisheries Research Institute

*3 Nagasaki University

【論文名】 Enhanced thermoregulation abilities of shortfin mako sharks as the key adaptive significance of regional endothermy in fishes

【雑誌名】 Journal of Animal Ecology

【論文リンク】 https://doi.org/10.1111/1365-2656.70116

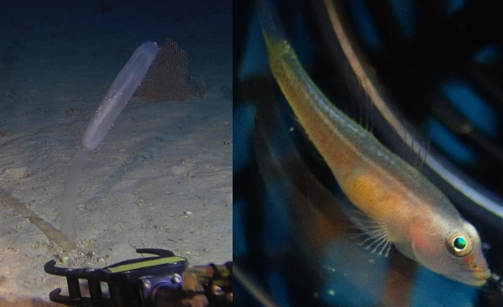

日本初記録の「スカシハゼ」「クガニウミタケハゼ」を発見!和名を提唱しました

2025/10/14

2019年以降のROVによる深海生物相調査(水深95–110 m)で採集されたハゼ科魚類を精査したところ、日本からこれまで記録のなかった「Lobulogobius omanensis(ロブロゴビウス・オマネンシス)」と「Pleurosicya annandalei(プレウロシキア・アナンダレイ)」であることがわかりました。これらのハゼは、ROVによって海洋無脊椎動物と共に採集されました。日本語での識別と普及を目的として和名「スカシハゼ」と「クガニウミタケハゼ」を提唱しました。また、これら2種は深海性であることから、これまで生きて採集されたことはなく、本研究で生きているときの色彩が明らかになり、ROVの映像によって両種とも砂地に生息する無脊椎動物の上や中に生息している様子が確認されました。

【著者名】Nozomi Hanahara, Takuo Higashiji, Haruka Sugimoto, Jo Okamoto, Hiromi Morota, and Reika Soeya(すべて財団職員)

【タイトル】First Japanese Records of Two Commensal Gobies, Lobulogobius omanensis and Pleurosicya annandalei (Teleostei: Gobiidae), Collected Using Remotely Operated Vehicle

【雑誌】Species Diversity

【論文リンク】https://doi.org/10.12782/specdiv.30.155

ホシザメの深海域での行動を追跡

~最新技術で解き明かすサメの生態と保全への挑戦~

2025/8/22

ホシザメは日本沿岸に広く分布していますが、沖縄では水深200~400mの深海域に生息しており、その行動や生態はほとんど明らかになっていません。沖縄美ら海水族館では、ホシザメの生態や自然下における生理学的状態をより深く理解するため、長崎大学と共同で野外調査を実施しました。

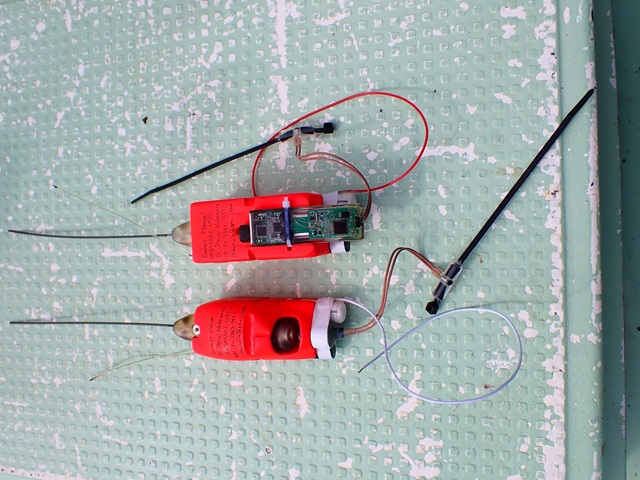

今回の調査では、深度や周囲の水温、心拍数を記録する小型の装置をホシザメに装着して放流しました。この装置はタイマーにより自動的に体から外れ、海面に浮上します。研究員がそれを回収し、野外での行動や生理データを分析します。その結果、夜間と昼間で異なる深度に滞在する傾向や、水温の変化に伴い心拍数が約25bpmから約55bpmまで変動することが明らかとなりました。

沖縄美ら海水族館では、飼育下での研究に加え、このような野外での行動・生理学的研究にも取り組んでいます。これらの成果は、本種の生態解明だけでなく、将来的な種の保全や再導入につながる重要な知見となります。

ホシザメに使用した小型装置

放流直後のホシザメの様子

放流直後のホシザメの様子(水中)

ウミヘビ属(コブラ科)の種分化に関する研究がEcology and Evolution誌に掲載されました!

2021年に沖縄島近海で確認されたヨウリンウミヘビ

2025/8/17

地理的な障壁が少ない外洋での生物の種分化メカニズムは長らく謎とされてきました。本研究では、多くの種を擁するウミヘビ属のうち16個体(14種)を対象に、全ゲノム解析を実施し、その進化史と種分化の過程を調べました。

その結果、ウミヘビ属の多くの種は約100万年前という比較的最近の時期に、ほぼ同時に急速な種分化が起きていたこと、種分化後は種間の交雑がほとんど見られず、厳格な繁殖的隔離が保たれていることが明らかになりました。

また、2021年に沖縄島近海で採集され、日本初記録として報告されたヨウリンウミヘビについては、同種のオーストラリア産個体と比較して遺伝的多様性が著しく低く、新しく派生した非常に小さな個体群に属する可能性などが示唆されました。

本研究は、日本大学生物資源科学部(岸田拓士教授)を中心とする研究チームに協力する形で行われました。

詳しくは、下記の論文をご覧ください。

著者名: Takushi Kishida, Rina Keboushi, Takahide Sasai, Mamoru Toda(太字:財団職員)

論文題名: Genomics Reveals Recent Rapid Speciation of Sea Snakes of the Genus Hydrophis (Reptilia, Squamata, Elapidae)

雑誌名: Ecology and Evolution

論文リンク: https://doi.org/10.1002/ece3.71627

潮汐変化が環境DNAメタバーコーディングに与える影響を評価しました

2025/8/11

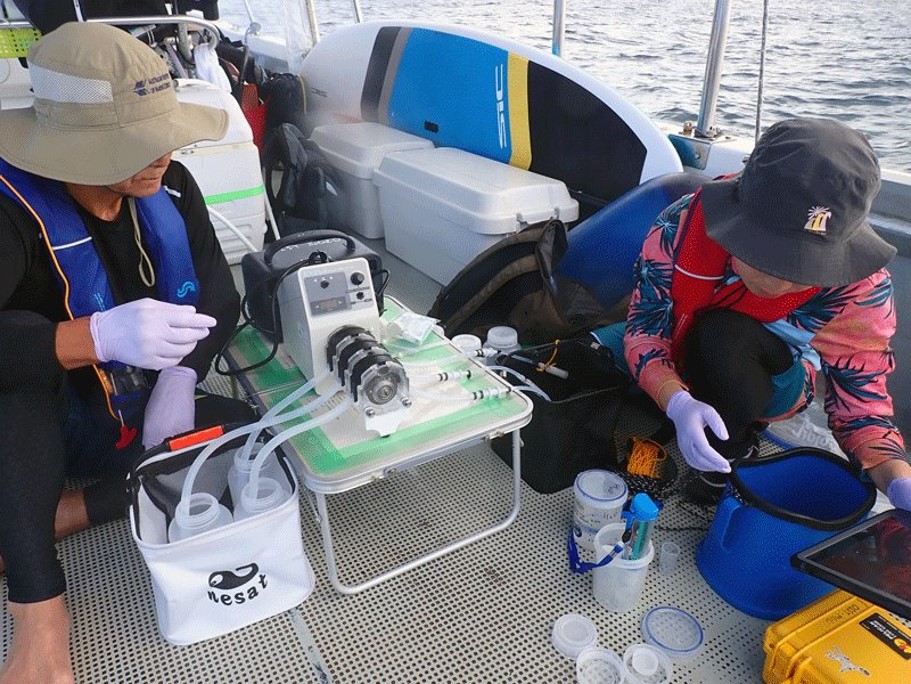

近年、生物多様性の評価手法として「環境DNAメタバーコーディング」が注目を集めています。水中の生物は、排せつ物、粘液、皮膚片などを通じて微量のDNAを環境中に放出しており、このDNAを水から抽出・解析することで、生息する生物種を特定することができます。特に、環境DNAメタバーコーディングは、DNAの特定の領域を増幅し、次世代シーケンサーを用いて解析することで、短時間で多数の生物種を網羅的に検出できる点が大きな特徴です。この手法は、従来の潜水調査や捕獲調査と比べて、非侵襲的かつ効率的に生物群集を把握できるため、海洋生態系の研究や生物多様性のモニタリングに広く活用されています。

しかし、海岸域では潮汐の影響によって水の流れが刻々と変化するため、環境DNAがどのように分布し、調査結果に影響を与えるのかは十分に理解されていませんでした。潮の満ち引きによってDNAが拡散・希釈される可能性があり、これが魚類群集の正確な検出にどの程度影響を及ぼすのかを明らかにすることが、本研究の目的でした。

今回、千葉県房総半島(温帯)と沖縄県本部半島(熱帯)の2つの地域において、異なる潮位のタイミングで水を採取し、DNA解析を実施しました。これにより、潮汐が魚類群集のDNAサンプルに与える影響を定量的に評価しました。その結果、潮汐による影響は一定程度認められたものの、他の要因と比較するとその影響は限定的であることが明らかになりました。このことから、環境DNAを用いた魚類群集の調査では、潮汐を過度に考慮する必要がない場合が多いことが示唆されます。

本研究の成果は、環境DNAを活用した調査手法のさらなる改良に寄与するとともに、より精度の高い生物多様性モニタリングの実現に貢献するものです。また、将来的には、異なる環境条件下でのeDNAの動態をより詳細に把握し、調査デザインの最適化を進めることが求められます。

【著者名】 岡慎一郎、宮正樹、佐土哲也、潮雅之(太字:財団職員)

【タイトル】Assessing the impact of tidal changes on fish environmental DNA metabarcoding in temperate and tropical coastal regions of Japan

【雑誌】Metabarcoding and Metagenomics

【論文リンク(どなたでも無料でご覧になれます)】 https://doi.org/10.3897/mbmg.8.135461

第8回 「沖縄お魚ゼミ」を開催しました!

全体集合写真

研究発表の様子

2025/8/11

2025年3月8日、琉球大学にて第8回沖縄お魚ゼミを主催しました。沖縄お魚ゼミは、琉球列島で魚類の研究に携わる研究者や学生が、最新の研究成果を発表し、情報交換を行うことを目的として毎年開催されています。

今年は、沖縄県および鹿児島県から約30名の参加者が集まり、琉球列島周辺の海域に生息する魚類を対象とした分類学的および生態学的な研究成果が発表されました。琉球列島における魚類研究のさらなる発展が期待される、有意義な交流の場となりました。

日本初記録のクラゲ「チリメンクラゲ」を発見・命名しました!

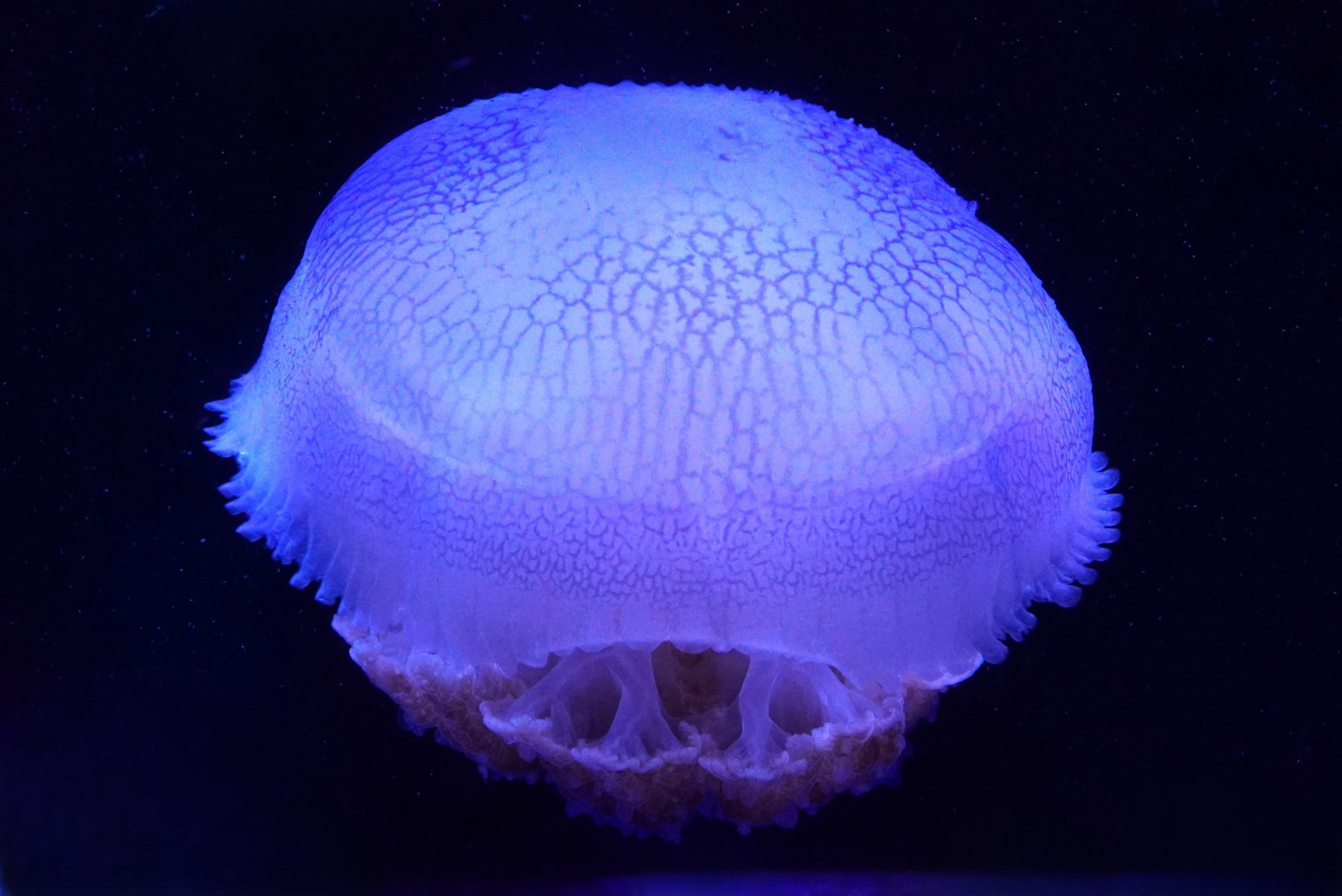

チリメンクラゲ Versuriga anadyomene

チリメンクラゲ(水槽内)

2025/7/29

2022年に沖縄県読谷沖で採集したクラゲの標本を分類学的に精査したところ、鉢クラゲ綱の日本初記録種Versuriga anadyomene(ベルスリガ・アナディオメネ)であることがわかりました。本種は、美しい色彩をもち、傘の表面に特徴的な網状組織がみられます。これらが日本の伝統的な織物である縮緬(ちりめん)に似ていることから、標準和名 「チリメンクラゲ」を提唱しました。 これまで、東南アジアやオーストラリア、パラオなどで報告がありましたが、本研究により日本近海(沖縄)にも出現することが明らかになりました。また、Versurigidae科Versuriga属のクラゲとしても日本初記録となりました(日本初記録科・日本初記録属)。科と属の和名もそれぞれ、チリメンクラゲ科、チリメンクラゲ属としました。 本研究は、沖縄美ら海水族館と公益財団法人黒潮生物研究所の共同で行われました。

【著者名】Sho Toshino, Miyako Tanimoto(太字:財団職員)

【タイトル】First Japanese record of Versuriga anadyomene (Scyphozoa: Rhizostomeae) from the Ryukyu Archipelago

「琉球列島から見つかった日本初記録のVersuriga anadyomene」

【雑誌】Biogeography

【論文リンク】 https://doi.org/10.11358/biogeo.27.86

日本に生息するほぼすべてのサンゴを「水一杯」で読み解くことが可能に!

2025/6/17

サンゴ礁を支えるイシサンゴの仲間は、気候変動や人間活動により危機的な状況にあり、今後の保護には各地域での現状把握が必要です。これまでのサンゴ調査では、専門技術を要するダイバーや水中映像技術を要してきましたが、効率や制度の面でその有効範囲には限界がありました。

一方で環境DNAメタバーコーディング(eDNA-M)は、サンゴの存在を検出するための有効な方法ですが、PCRで増幅するための最適化されたプライマーと、解析に必要な完全なゲノム情報が不足していました。日本のサンゴ礁に生息する85属のイシサンゴの仲間のうち、不足していた22のサンゴ属のミトコンドリアゲノムをシーケンシングし、さらに12属の種も再シーケンシングをしました。

美ら島財団ではこのうちの7属の新データの取得に貢献しました。これらのデータを用いて新たなeDNA-Mシステムを構築し、85属中83属を検出できるようにしました。これにより、日本の海域でイシサンゴの仲間の属レベルでの包括的な検出がコップ一杯の水で可能になりました。本研究は、沖縄科学技術大学院大学(OIST)のマリンゲノミックスユニット(佐藤矩行教授)を中心とする研究チームに協力する形で行われました。

【著者名】

Kanako Hisata, Tomofumi Nagata, Megumi Kanai, Frederic Sinniger, Fumihiko Nagata,

Mayuki Suwa1,Yuki Yoshioka1, Saki Harii, Masanori Nonaka, Hironobu Fukami, Seiji Arakaki,

Manabu Fujie, Nana Arakaki, Yuna Zayasu1, Haruhi Narisoko, Takeshi Noda1, Aya Koseki,

Koki Nishitsuji1, Jun Inoue, Chuya Shinzato, and Noriyuki Satoh

(太字:財団職員)

【論文題名】 An eDNA metabarcoding system for detecting scleractinian corals to the generic level along the Japanese coast

【雑誌名】Galaxea, Journal of Coral Reef Studies

【掲載日】2025年5月22日

【論文リンク】

https://www.oist.jp/ja/news-center/news/2025/5/22/discovering-rich-biodiversity-coral-reefs-using-comprehensive-new-system

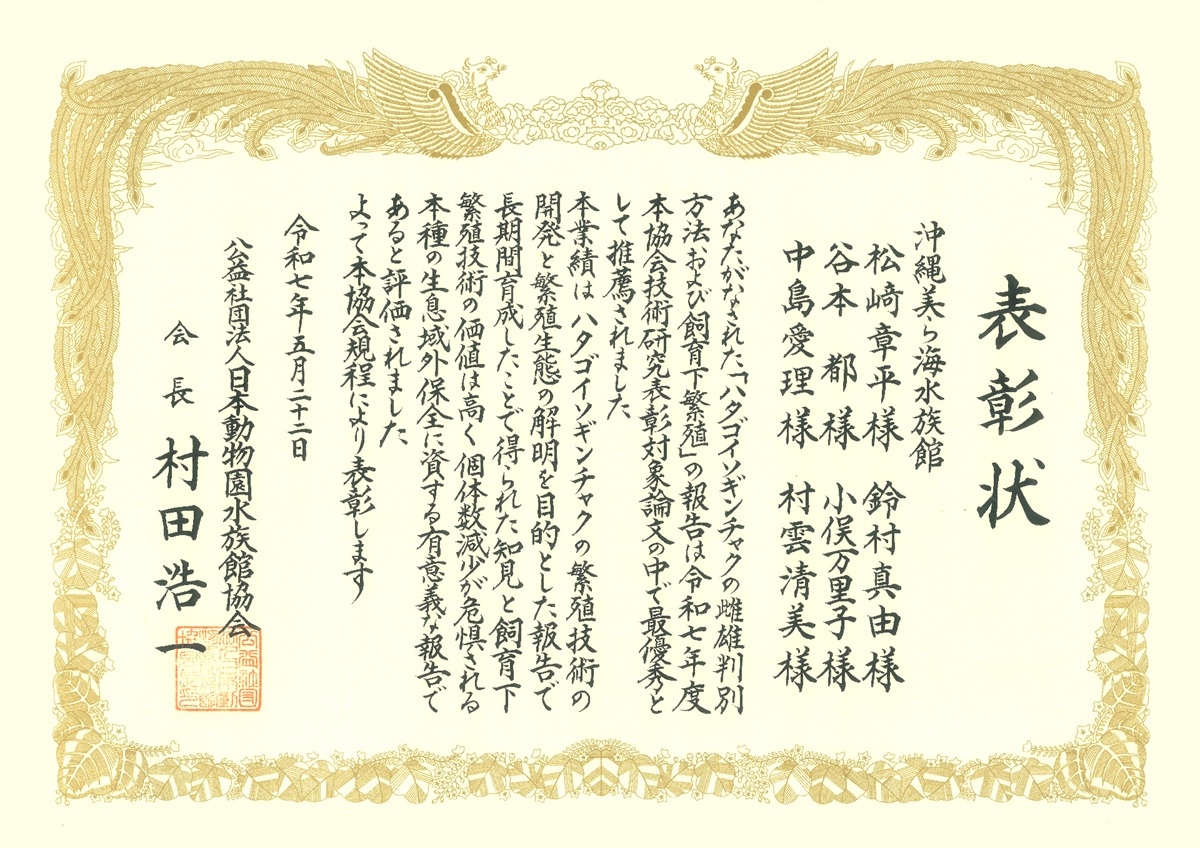

水族館職員による論文が、公益社団法人日本動物園水族館協会、2025年度技術表彰を受賞しました!

2025/6/10

ハタゴイソギンチャクを含む宿主イソギンチャクはクマノミ類と共に観賞用として需要が高く,捕獲による生息密度の減少が指摘されています。クマノミ類の繁殖技術が1970~1980年代に確立されている一方で,宿主イソギンチャクの繁殖技術は確立されておらず,繁殖生態に関する知見も極めて少ない状況でした。

沖縄美ら海水族館ではハタゴイソギンチャクの保全を目的として、2019~2022年に繁殖技術の開発と繁殖生態の解明について研究を行ってきました。穿刺針を用いて雌雄を判別し、屋外に設置した水槽で雌雄混合飼育を行ったところ,受精卵の採取と繁殖行動の撮影に成功しました。本種の繁殖は6~7月(水温26.1~27.2℃),満月の6~9日後に行われ,日没約1時間前に放精,日没後に産卵することが明らかとなりました。

また,同様の方法で2023年にシライトイソギンチャク,2024年にアラビアハタゴイソギンチャクの飼育下繁殖に成功しており,本技術が宿主イソギンチャク類の生息域外保全に貢献するものと期待しています。

【受賞者】松﨑章平、鈴村真由、谷本 都、小俣万里子、中嶋愛理、村雲清美(沖縄美ら海水族館)

【題 目】原著論文「ハタゴイソギンチャクの雌雄判別方法および飼育下繁殖」

【掲載誌】動物園水族館雑誌66巻3号,57-66,2024.

沖縄島近海のクロウミガメにおける人工物摂食状況に関する論文が掲載されました!

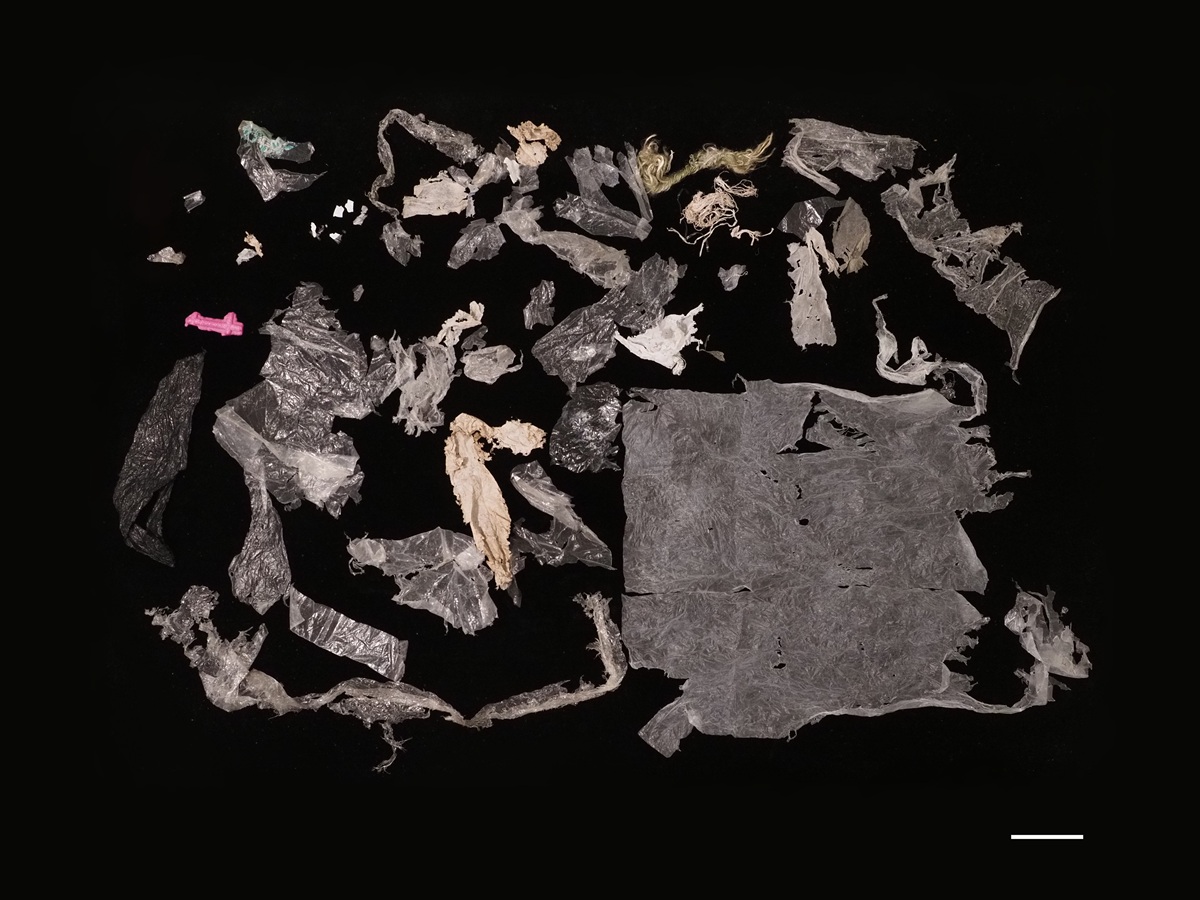

1個体のクロウミガメから排出された人工物(下線部の長さは50 mm)

2025/5/17

海洋に流出した人工物は,多くの海洋動物に影響を与え,世界的な問題となっています。ウミガメ類における人工物の摂食は、生存や成長に悪影響があることが示されており、沖縄島近海の状況を明らかにすることは,ウミガメの保全活動を行う上で重要です。

1999年から2023年にかけて沖縄島近海で発見された5個体のクロウミガメを対象に、西部太平洋地域で初めてとなる人工物摂食状況の調査を行いました。生きた状態で発見された3個体は沖縄美ら海水族館で飼育し、2〜72日後に軟質プラスチックやその他の人工物を排出しました。残りの2個体は死亡漂着個体であり、解剖により消化管内容物を調査した結果、1個体からのみ人工物が検出されました。全体としては5個体中4個体(80%)で人工物の摂食が確認され、同海域に生息する他種のウミガメと比べて高い割合であることが明らかとなりました。

本研究から、沖縄島近海のクロウミガメは人工物の摂食率が高く,その人工物が長期にわたり消化管内に滞留することで健康状態が悪化することが懸念されました。そのため、沖縄島周辺で発見されたクロウミガメに対しては積極的な緊急保護を行い、薬剤や内視鏡を用いた速やかな人工物除去が必要であると考えられました。

【著者名】笹井隆秀・山崎啓・真栄田賢・水落夏帆・木野将克・河津勲(すべて財団職員)

【論文題名】沖縄島近海のクロウミガメChelonia agassiziiにおける人工物の摂食状況

【雑誌名】うみがめニュースレター

詳しくはコチラ(論文リンク)

ジンベエザメの遊泳行動に関する研究がFishery Bulletin誌で掲載されました!

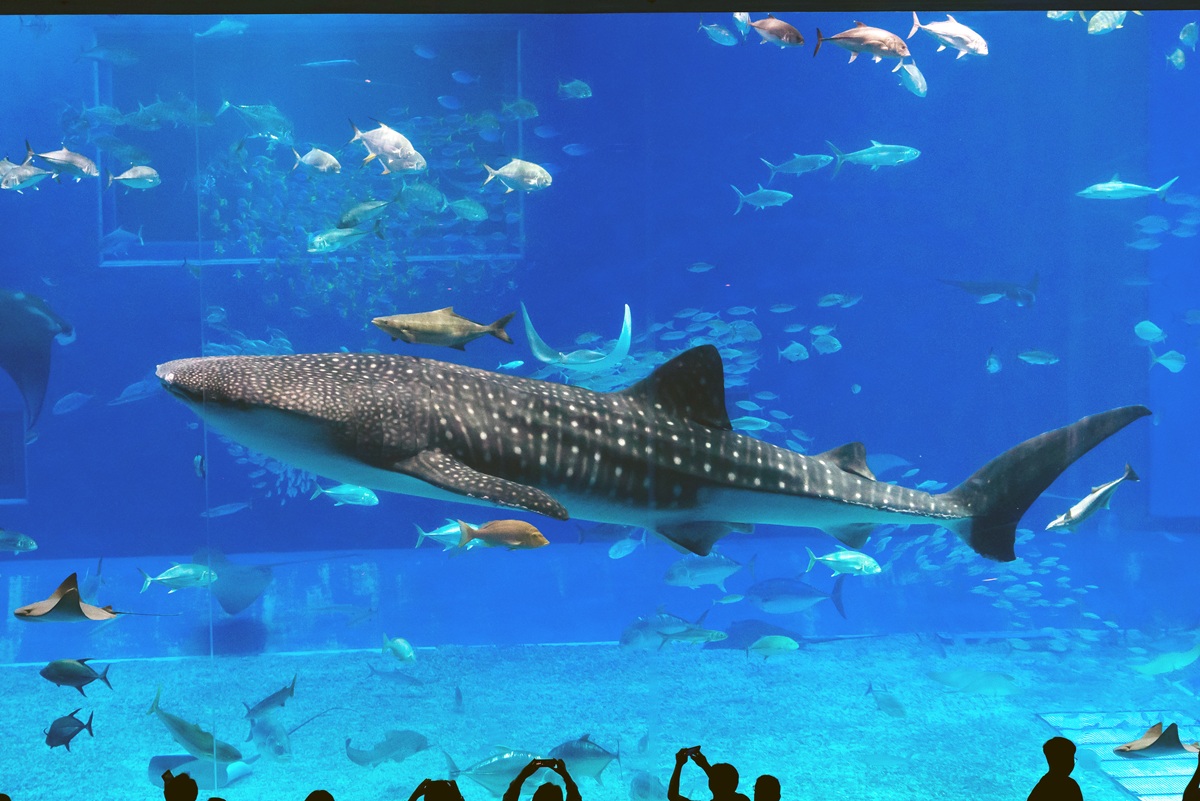

ジンベエザメ

2025/4/5

ジンベエザメ (Rhincodon typus) は成長や成熟に長い時間を要するため、繁殖や保全に関する研究には長期的な観察が不可欠です。そのため、環境要因が行動に与える影響を理解し、適切な飼育管理を行うことは重要です。本研究では、沖縄美ら海水族館で29年以上飼育されている雄のジンベエザメにデータロガーを装着し、水温や光が遊泳行動に与える影響を調べました。

遊泳データの結果から、すべての季節において尾鰭振動数、遊泳速度、活動レベルは夜間に日中よりも4%~20%低下し、特に水温が23.6℃以下の低温時には、夜間の活動が約20%減少する傾向がありました。また、一般的に雄のサメに見られる繁殖行動の一つ「クラスパークロス(生殖器を交差させる行動)」の約90%が日中に確認されました。

これらの結果から、ジンベエザメは日中に活発に行動する一方、夜は尾鰭の振りを遅くしてエネルギーを節約しながら休息する昼行性のリズムをもち、現在の飼育環境に適応していると考えられます。

本研究の成果は、ジンベエザメの行動特性の理解を深め、今後の飼育管理や保全活動に役立つと期待されます。

著者名:

Tomoki Kanna, Sayaka Takahashi, Eundeok Byun , Atsushi Yamashiro , Rui Matsumoto , Shinsuke Torisawa , Yasushi Mitsunaga (太字:財団職員)

論文題名:

Seasonal behavioral changes of a captive whale shark (Rhincodon typus) under variable temperature and light conditions

雑誌名: Fishery Bulletin

タイマイのセレン濃度に関する飼育研究がCurrent Herpetology誌に掲載されました!

タイマイ

セレンは海洋環境に自然に存在する微量元素です。卵生(卵を産む)動物では、血中のセレン濃度が低下すると、孵化率の低下リスクがあることが知られています。本研究では、絶滅危惧種であるタイマイ(Eretmochelys imbricata)の野生個体と飼育個体45頭の血清セレン濃度を比較し、飼育期間中の血清セレン濃度の変化をモニタリングしました。その結果、野生のタイマイは飼育個体に比べて血清セレン濃度が有意に高いことが明らかになりました。この低下は特に飼育開始後1~2年の間に顕著に見られ、飼育下での孵化率の低下につながる可能性があることを示唆しています。

沖縄美ら海水族館を運営する沖縄美ら島財団は、今後も保全研究を推進し、この課題の解決に向けた取り組みを進めていきます。

著者名:

Kino Masakatsu, Isao Kawazu, Konomi Maeda (全員財団職員)

論文題名:

Relationship between Serum Selenium Concentration and Rearing Period in Hawksbill Turtles

雑誌名: Current Herpetology

エラブウミヘビの肺に寄生する吸虫の分類再検討に関する論文が掲載されました。

エラブウミヘビの肺に寄生する吸虫Pulmovermis cyanovitellosusは、1960年に台湾で発見され、その後日本や韓国でも記録されてきました。特異な生態をしているウミヘビを宿主としている本種は、これまで特異なグループに分類されていましたが、遺伝子配列に基づく分子系統学的研究と形態学的研究の結果、実は別のグループ(Lecithochirium属)に属することが明らかになりました。この発見により、本種は新たにLecithochirium cyanovitellosumとして分類群を統合することが提案されました。

Lecithochirium cyanovitellosumの全身(左側面)

著者名:

Misako Urabe, Takahide Sasai, Sergey G. Sokolov (太字:財団職員)

論文題名:

Rejection of the concept of hemiurid genus Pulmovermis (Digenea: Hemiuridae) and other taxonomic propositions: new morphological and molecular data regarding Lecithochirium cyanovitellosum (Coil and Kuntz, 1960) Urabe and Sokolov, comb. nov. (formerly Pulmovermis cyanovitellosus)

雑誌名: Systematic Parasitology

論文リンク: 10.1007/s11230-025-10213-3

2024年

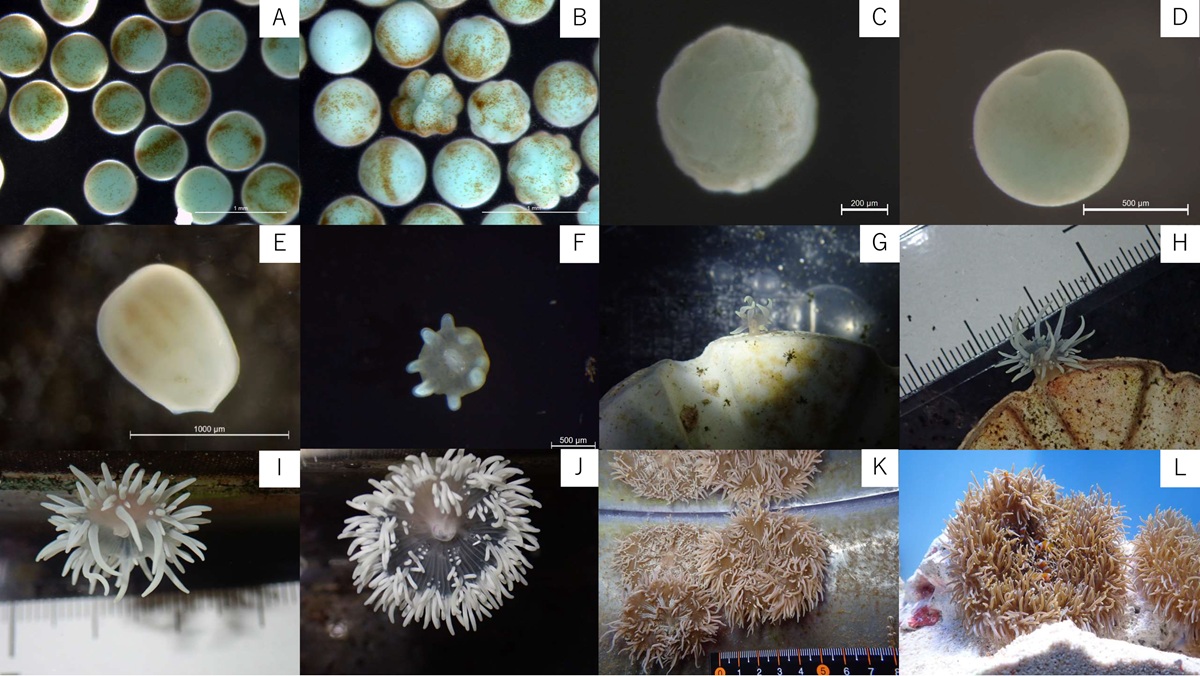

クサビライシ科Fungiidaeのミトコンドリア全ゲノム解析で迫る進化の秘密

クサビライシ科Fungiidaeは、キノコのようなユニークな生活様式や形態でよく知られているイシサンゴの仲間ですが、生物の分類をする際に用いられるミトコンドリアの遺伝情報はこれまで完全にはわかっていませんでした。本研究では、水族館で飼育しているクサビライシ科4種類(Lithophyllon undulatum、 Pleuractis paumotensis、 Podabacia crustacea、 Sandalolitha robusta)と、サザナミサンゴ科Merulinidaeの1種類(Coelastrea aspera)のミトコンドリア全遺伝情報が解読されました。その結果、クサビライシ科4種、サザナミサンゴ科1種のサンゴは、他のサンゴと同じミトコンドリア遺伝子セットを持っており、ミトコンドリア全ゲノム情報から推定された系統関係は、過去の部分的な遺伝子情報を使った研究と同一であることが確認されました。今回の正確かつ完全なミトコンドリアの遺伝子情報は、今後、サンゴの生態や進化の理解に役立つと考えられます。本研究は、沖縄科学技術大学院大学(OIST)のマリンゲノミックスユニット(佐藤矩行教授)を中心とする研究チームに協力する形で行われました。

【著者名】

Yuki Yoshioka, Fumihiko Nagata, Masanori Nonaka, and Noriyuki Satoh

(太字:財団職員)

【論文題名】

Molecular phylogenetic position of the family Fungiidae (Cnidaria:

Anthozoa) based on complete mitochondrial genome sequences

【雑誌名】Galaxea, Journal of Coral Reef Studies

【掲載日】2024年11月2日

【論文リンク】

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/galaxea/26/1/_contents/-char/en

下地島と伊良部島に生息する絶滅危惧トカゲ3種の生息状況に関する論文が掲載されました!

調査対象となったミヤコトカゲ

調査対象となったミヤコカナヘビ

琉球列島の島々において、人為的に移入されたニホンイタチ(Mustela itatsi) は、在来の陸生脊椎動物に大きな悪影響を与えてきました。本研究では、絶滅危惧種に指定されている3種のトカゲ、キシノウエトカゲ(Plestiodon kishinouyei)、ミヤコカナヘビ(Takydromus toyamai)、およびミヤコトカゲ (Emoia atrocostata) の下地島と伊良部島における生息状況を評価することを目的としました。調査は2022年7月30日から8月4日、および10月8日から13日の期間に、両島の各地でラインセンサス法を用いて実施しました。

その結果、キシノウエトカゲは101地点中4地点のみ、ミヤコカナヘビは76地点中6地点のみ、ミヤコトカゲは39地点中2地点のみで確認されました。特に、キシノウエトカゲとミヤコトカゲは非常に限られた分布を示し、前者は下地島の北西部、後者は南西部でのみ確認され、両種とも伊良部島では個体が確認されませんでした。ミヤコカナヘビは下地島と伊良部島の両方で観察されましたが、伊良部島では出現頻度が低く、個体数減少の可能性が示唆されました。

本研究の結果は、これら3種のトカゲの生息状況に関する基礎データを提供するものであり、ニホンイタチの駆除プロジェクト後に期待される、将来的なトカゲ類の個体群回復を評価するための重要な資料となります。

著者名:

Hitomi Asato, Takahide Sasai, Takumi Yamamoto, Mamoru Toda (太字:財団職員)

論文題名:

Population status of three endangered lizards on Shimojijima Island and Irabujima Island, Ryukyu Archipelago, Japan

雑誌名: Current Herpetology

論文リンク: https://doi.org/10.5358/hsj.43.159

共同研究でアカウミガメ幼生期の追跡を開始

放流の様子

放流されたアカウミガメ

沖縄美ら海水族館で飼育した生後約3ヶ月のアカウミガメ12匹に、電子標識を装着し放流しました。これは孵化した仔ガメがどのように海洋を回遊し成長しているのか、ウミガメ研究における最大の謎のひとつを解明することを目的としています。特に生存率の低い仔ガメの生態の解明は、絶滅危惧種であるアカウミガメの保全に貢献する重要な研究です。この調査は沖縄美ら海水族館を管理運営する「沖縄美ら島財団」と「NPO法人Upwell」「NPO法人Sea Turtle Ecology Lab」との包括連携協定に基づき、研究者によって行われています。今後も科学的な調査を通じて、絶滅危惧種の保全に寄与出来るよう研究を進めてまいります。

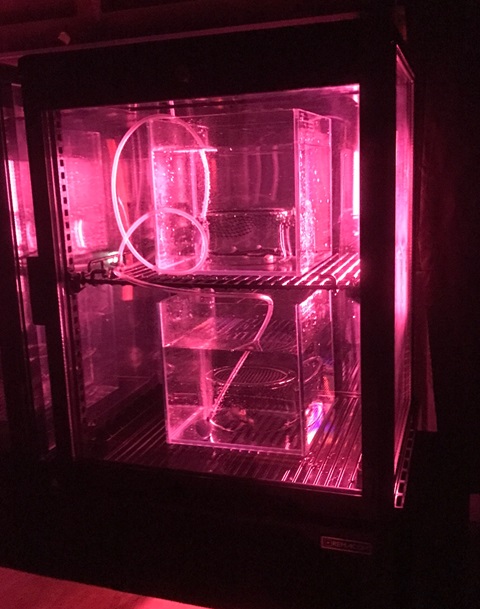

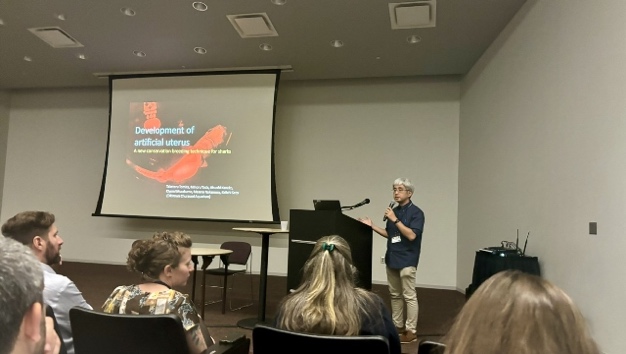

サメの人工子宮の小型化に成功―早産胎仔の長距離搬送が可能に

今回、新たに作成した「小型」人工子宮装置の全容

育成中の深海ザメ(ヒレタカフジクジラ)の胎仔

沖縄美ら海水族館では、2017年より早産胎仔の救命を目的としたサメの人工子宮装置の開発を進めてきました。今回、設計の大幅な見直しによりサイズを過去の装置の20分の1まで小型化することに成功しました。この改良により、これまで人力での移動が難しかったサメの人工子宮が船舶や自動車などに積載可能になりました。この技術は、水族館から遠く離れた場所で回収した早産胎仔を安全に搬送する技術の確立に寄与すると考えられます。

【著者名】

冨田武照、金子篤史、戸田実、諸田大海、村雲清美、佐藤圭一 (一般財団法人沖縄美ら島財団)

【論文題名】

Portable-size artificial uterine system for viviparous shark embryos (胎生サメ類のための、小型人工子宮装置の開発)

【雑誌名】MethodsX

【掲載日】2024年11月17日(電子版)

【論文リンク】https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.103063

ハワイの研究組織と共同でオキゴンドウの調査研究を実施しています!

沖縄美ら海水族館のオキゴンドウと調査実施の様子①

沖縄美ら海水族館のオキゴンドウと調査実施の様子②

2024/12/2

沖縄美ら海水族館では、オキゴンドウやミナミハンドウイルカ、シワハイルカなどのハクジラ類を数種類飼育しており、野生個体の保全に必要な情報の収集や生態を理解するため、飼育下での調査研究の実施にも力を入れています。

現在は、ハワイの研究機関等とも協力してオキゴンドウの調査研究を実施しています。実は、ハワイの一部海域に生息するオキゴンドウの個体群は、現在絶滅危惧に指定されており、135頭程しか確認されていません。そこで、この個体群の保全を計画するため、現地では、ドローンを使った体長、身幅の推定による健康状態の把握や、漁具による混獲防止対策などの調査研究の実施が急がれています。

沖縄美ら海水族館では、ハワイのオキゴンドウ研究チームと協力し、水族館でオキゴンドウの正確な体長、身幅を計測し、その後ドローンを使って、同じ個体の体長を測定することで、ドローンによる体長測定の実測値との誤差を把握し、野生個体のデータ補正に必要な情報を収集しています。また、血液や呼気を利用して、オキゴンドウの代謝率等を測定する調査も開始しています。

このように、野生下では収集が難しいデータや行動観察を飼育下の個体を対象に収集することで、野生下の個体の保全に役立てることを目指し、今後も国内外の研究者と協力して飼育下での調査研究にも力を入れていきたいと考えています。

全長13mのジンベエザメ!ガラパゴス諸島で国際共同研究調査に参加しました!

2024/12/2

ジンベエザメ(Rhincodon typus)は、北極海と南極海を除くすべての海洋に生息し、世界中のさまざまな場所で観察されています。これらの出現は通常、豊富な餌の存在と深く関連していることが分かっています。しかし、ガラパゴス諸島最北端のダーウィン島では、ジンベエザメの出現が6~10月に集中しており、ここでは餌の増加とは明らかに関連していません。さらに、ガラパゴス諸島で観察されるジンベエザメの大部分は全長10mを超える巨大な雌であり、この大きさと性別の偏りはガラパゴス諸島特有のものです。これらの中には腹部が大きく盛り上がっている個体も多く観察されており、妊娠の可能性が示唆されています。このため、ガラパゴス諸島はジンベエザメの繁殖生態を解明するうえで非常に重要な海域として、世界中の研究者に注目されています。

沖縄美ら島財団では、2017年から、ジンベエザメの生態を科学的に理解し、保全に向けた取り組みを目的とした国際的な調査団体「Galapagos Whale Shark Project」に参加しています。当財団は、沖縄美ら海水族館におけるジンベエザメの健康管理で培った水中での超音波画像診断(エコー)や採血技術を通じて、本種の繁殖生理の解明を支援しています。今年6月に実施された調査では、全長10~13mの12個体のジンベエザメと遭遇し、6個体から超音波画像を、5個体から血液サンプルを取得することに成功しました。採取した血液サンプルは、CITES(ワシントン条約)による輸出入許可が下りるまで、サンフランシスコ・キト大学(エクアドル)で凍結保管されています。今後、当研究室にて血液分析やホルモン分析を行い、水中エコー画像と血液サンプルから得られる生理状態を統合することで、これまでほとんど知られていなかった繁殖生理に関する知見を深める研究を進めています。今後も本プロジェクトに協力し、国内外の研究機関とともに、ジンベエザメの保全に寄与する科学的知見の拡大に貢献してまいります。

これまでの研究成果: 野生ジンベエザメの生態研究に関する論文が掲載されました | 一般財団法人 沖縄美ら島財団 (churashima.okinawa)

調査船

潜水直前の様子

水中エコーの様子

水中採血の様子

北太平洋全体のザトウクジラの資源状態と気候変動の影響に関する論文が掲載されました!

1頭1頭異なるザトウクジラの尾びれの特徴

2024/12/2

ザトウクジラは、個体ごとに尾びれの模様や形状が異なり、この特徴を用いて個体を識別することができます。本研究では、2002~ 2021年に、沖縄を含む日本、フィリピン、ハワイ、メキシコ、アメリカ、ロシア等、多くの国や地域で収集された計19万枚以上の尾びれ識別写真を用いて、個体数推定を行いました。

その結果、北太平洋のザトウクジラは、2002~ 2012年にかけて16,875頭から33,488頭まで増加し、その後、2012~ 2021年にかけては、26,662頭程まで減少していたことがわかりました。特にハワイ周辺で繁殖来遊する集団については、2013年をピークに徐々に減少し、2021年には34%程も個体数が減少していたことが新たに確認されました。

これらの結果は、北太平洋全体でザトウクジラの資源量が環境収容能力に達した可能性を示唆するとともに、2014年から2016年にかけて発生した世界最大規模の海洋熱波および気候変動が、その資源状態や回復傾向に長期的な影響を与えている可能性を示しました。今後も北太平洋全体で協力して調査研究を継続することで、ザトウクジラの正確な資源状態の動向や気候変動の影響についての把握を目指します。

【著者名】Ted Cheeseman, Jay Barlow, …, Nozomi Kobayashi, …, Haruna Okabe …, Phil Clapham (他69名)

【論文題名】Bellwethers of change: population modelling of North Pacific humpback whales from 2002 through 2021 reveals shift from recovery to climate response

【雑誌名】Royal Society Open Science

【論文リンク】https://doi.org/10.1098/rsos.231462

ハワイ マウイ島で日本のザトウクジラに関する講演と現地調査を実施しました!

2024/12/2

米国ハワイ州マウイ島で実施されたザトウクジラの調査研究に関連した教育イベント「Whale Tales」にて、当財団の職員が、沖縄を含む日本のザトウクジラの調査研究や取組みに関する講演を実施しました。

ハワイ州で長年にわたって鯨類の調査研究を実施する研究機関「Whale Trust」が主催する第17回Whale Talesには、ハワイ州内外から約800名の人々が参加し、世界各国(ハワイ、メキシコ、フィリピン、ニカラグア、日本)の研究者が、それぞれの国で実施されている鯨類調査やホエールウォッチング産業について、招待講演を行いました。当財団も、沖縄や日本におけるザトウクジラに関する取り組みについて講演し、パネルディスカッションに参加しました。

また、イベントの一環で、ホエールウォッチングツアーに研究者として乗船し、一般参加者からの質問、解説対応などを行いました。 また、イベント参加後は、ハワイ州でザトウクジラの調査研究を実施するKeiki Kohora ProjectやPacific Whale Foundationとの共同調査にも参加し、今後の北太平洋全域を対象としたザトウクジラの保全に向けて連携を深めました。

「Whale Tales」での講演、パネルディスカッションやホエールウォッチング参加時の様子

現地でのザトウクジラ調査に参加した際の様子

沖縄でのホエールウォッチング・スイムツアー事業によるザトウクジラへの影響評価調査について、国際捕鯨員会(IWC)で報告しました。

2024/12/2

ブリーチするザトウクジラ

調査を実施する様子

近年、沖縄や奄美周辺海域では、冬の観光産業として、ザトウクジラを対象としたホエールウォッチングやホエールスイムツアー産業が盛んに行われています。その一方で、ツアーの対象種であるザトウクジラへの影響も懸念されています。そこで、当財団では2022年から、沖縄県内の関連事業者の方々やハワイの研究組織Pacific Whale Foundation(PWF)と共同で、「ホエールウォッチング・スイムツアーによる影響評価調査」を開始しました。

2022~2023年の冬季に実施した調査では、計64群のザトウクジラを対象に、ホエールスイムツアー15回、ホエールウォッチングツアー12回分の調査データを収集することができました。さらに、この研究の実施について、国際捕鯨委員会(IWC)のホエールウォッチング分科会で報告しました。

今後、同調査結果の解析を進めるとともに、ザトウクジラと人がより良い形で共存できる環境や産業の形を目指しつつ、沖縄県内の観光産業の発展に寄与していきたいと考えています。

【著者名】

Stephanie H. Stack, Nozomi Kobayashi, Haruna Okabe, Sachie Ozawa

【題名】

Studying the behavioral impacts of commercial whale watch and swim-with-whale tours on humpback whales in Okinawa, Japan.

【報告先】

Report to the IWC Scientific Committee sub-committee on Whale Watching

世界初の規模でのザトウクジラ個体識別データセット構築に関する論文が掲載されました!

ブリーチするザトウクジラ

調査で尾びれ写真を撮影する様子

2024/12/2

ザトウクジラは、個体ごとに尾びれの模様や形状が異なり、この特徴を用いて個体識別をすることができます。本研究では、世界初の規模となる、北太平洋全域を対象としたザトウクジラの尾びれ識別写真の大規模なデータセットの構築および尾びれ照合システムの開発と利用に関する成果を論文にまとめ発表しました。

本研究では、ザトウクジラが来遊する計13海域(繁殖海域6、摂餌海域6、回遊途中海域1)において、39の研究組織と市民科学者によって収集された識別写真が用いられました。これらの識別写真を、AI自動画像認識システムを用いて、照合、集約することで、世界初の規模となるザトウクジラ識別写真のデータセットを構築しました。同システムでは、2001~ 2021年の間で計157,350件、27,956個体分の識別写真が収集されました。また、識別写真の照合の結果、北太平洋では、全個体の約87%の個体が複数年にわたって何度も確認されており、その平均観察回数が5.6回であることが示されました。

本研究で構築された、大規模なデータセットとAI自動画像認識システムは、国や地域を超えて大回遊を行うザトウクジラの生態把握や保全計画に必要不可欠な情報を把握する上で、今後大変重要な技術と情報源となることが期待されます。

【著者名】

Ted Cheeseman, Ken Southerland, …, Nozomi Kobayashi, …, Haruna Okabe, …, Phil Clapham(他64名)

【論文題名】

A collaborative and near‑comprehensive North Pacific humpback whale photo‑ID dataset

【雑誌名】

Scientific Reports

【論文リンク】

https://rdcu.be/dVXjl

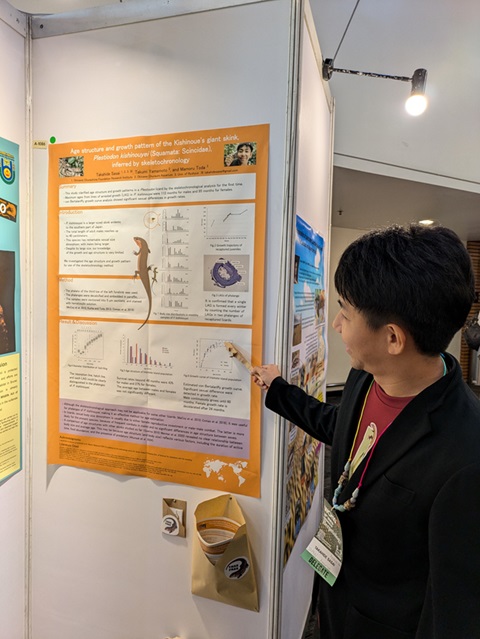

国際爬虫類両棲類学会にてウミヘビの餌探索方法とキシノウエトカゲの年齢推定についての発表を行いました

発表の様子1

発表の様子2

2024/12/2

2024年8月5日から9日にかけてマレーシアのサラワク州クチンにて行われた、国際爬虫類両棲類学会にて、当財団の職員が研究成果の発表を行いました。

国際爬虫類両棲類学会は、世界最大の爬虫類・両棲類に関する国際学会で4年に一度の開催です。世界各国から約1400名の人々が参加し、様々な研究発表が行われた他、参加者各々の専門性に合わせて多様なシンポジウムが開催されました。当財団も、飼育下ならではのウミヘビの採餌に関する研究とトカゲの保全に関する研究を発表しました。また、今後の研究や保全活動に向けて世界の研究者と意見交換を行いました。

【参加学会】

第10回国際爬虫類両棲類学会

【発表タイトル】

1.How sea snakes find and identify their prey in water ウミヘビはどのようにして水中で獲物を見つけて識別するのか(発表者:笹井隆秀、シンポジウムタイトル:The diversity and evolution of snake sensory systems ヘビの感覚器官の多様性と進化)

2.Age Structure and Growth Pattern of the Kishinoue's Giant Skink, Plestiodon kishinouyei (Squamata: Scincidae), Inferred by Skeletochronology 骨年輪法によるキシノウエトカゲの年齢構成と成長パターンの推定(発表者:笹井隆秀)

国際シンポジウムにてサメの保全技術について発表を行いました

シンポジウムでの発表の様子(岡本)

シンポジウムで&a