2020~2017年

2020年

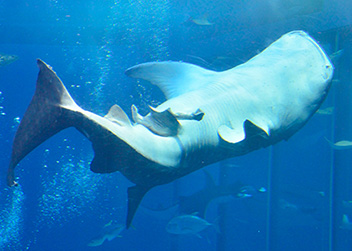

ジンベエザメの体温の安定性について論文が掲載されました

沖縄美ら島財団総合研究センターは長崎大学および東京大学大気海洋研究所と共同で、ジンベエザメの放流時に行動記録と体温計を装着して野外での行動と周りの水温に対する体温の変化を調べその調査結果が論文に掲載されました。

【著者名】中村乙水,松本瑠偉,佐藤克文(太字:財団職員)

【題名】Body temperature stability observed in the whale sharks, the world’s largest fish.

【雑誌名】Journal of Experimental Biology

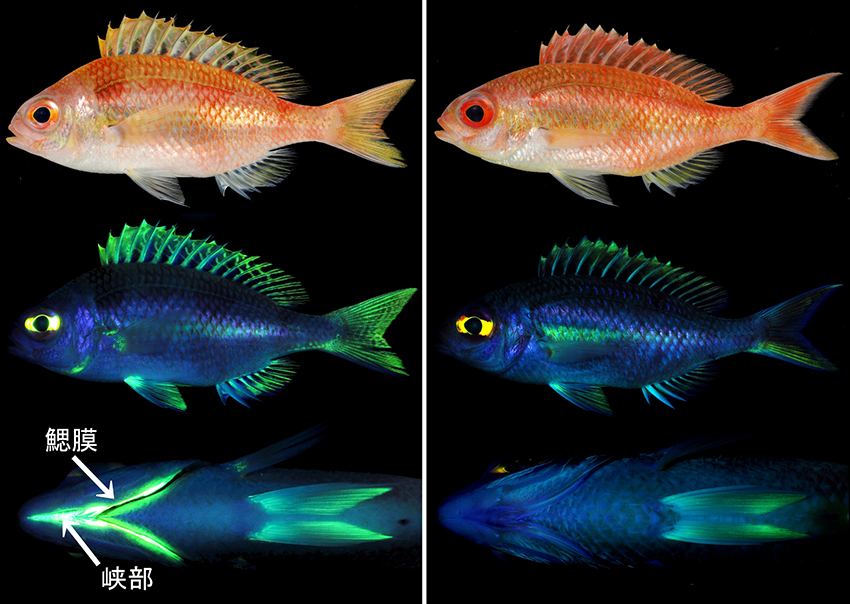

新種発見!アカタマガシラが2種に分かれる 見分けるポイントは蛍光にあり!

沖縄美ら島財団総合研究センターとフィールド自然史博物館(米国)の研究チームは、従来、「アカタマガシラ」(イトヨリダイの仲間)として認識されていた種が実は新種であることを明らかにし、新たにParascolopsis akatamaeという学名をつけました。

また、アカタマガシラによく似た既知種Parascolopsis eriommaには、新たに「エンビアカタマガシラ」という和名をつけました。

これまで両種は区別されていませんでしたが、「頭部の色彩」と「尾鰭の形」にわずかな違いが見られるほか、DNA解析からも別種であることが確認されました。

また、両種は青色の光を照射すると眼や鰭が蛍光しますが、アカタマガシラだけ峡部と鰓膜が強く蛍光することを発見しました。この発見により、世界で初めて、蛍光パターンの違いが類似する魚種の識別形質として有効であることが示されました。

【著者名】宮本圭1、Caleb D. McMahan2、金子篤史1

(1一般財団法人 沖縄美ら島財団)、(2Field Museum of Natural History)

【題名】Parascolopsis akatamae, a new species of dwarf monocle bream (Perciformes: Nemipteridae) from the Indo-West Pacific, with redescription of closely related species P. eriomma

【雑誌名】Zootaxa

北海道と沖縄でのザトウクジラ同一個体の発見報告が学術誌に掲載されました

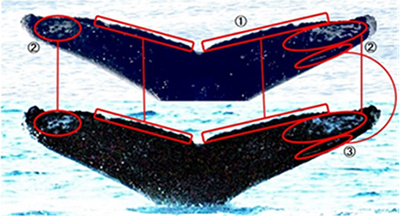

ザトウクジラは、尾びれの特徴から個体を識別することが可能です。沖縄美ら島財団総合研究センターでは、この特徴をもとに、これまでザトウクジラがロシア、沖縄、フィリピン間を回遊していることを明らかにしてきました。

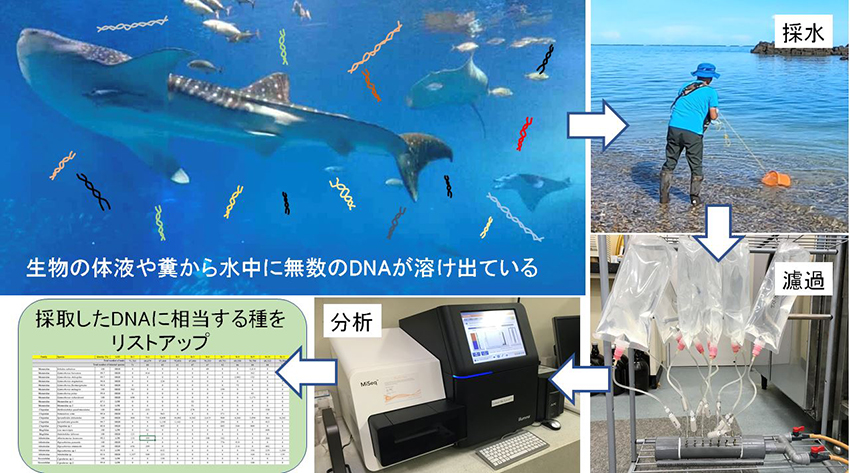

水を汲むだけでサンゴ礁から291種の魚を検出 環境DNAの論文が掲載されました

沖縄美ら島財団総合研究センターと、千葉県立中央博物館、兵庫県立大学の研究チームは、海水に含まれる「環境DNA」から魚類を検出する「メタバーコーディング法(多種同時検出法)」という技術を用いて、沖縄県本部町備瀬の礁池(イノー)の11地点で採取した海水11リットルから計291種の魚類を検出しました。

沖縄美ら海水族館にて保護したアオウミガメを放流しました

この度放流したアオウミガメは2020年1月30日、沖縄県糸満市内のビーチにて衰弱した状態でビーチスタッフに発見され、当館に保護・収容されました(保護時:直甲長36.4cm 体重4.7kg)。

まるでモグラ?! トゲウミサボテン属の新たな行動を発見

トゲウミサボテン属の一種は、刺胞動物門、花虫綱、八放サンゴ亜綱に属するウミエラ類の仲間です。生態の謎が多い本種の行動を記録し分析を行うため、生体の動画撮影を試みた結果、本種が哺乳類のモグラを連想させるように砂の中に潜って移動する様子を複数回記録することに成功しました。花虫綱の動物では、これまでにも蠕動(ぜんどう)運動により砂上を移動することや垂直方向に潜る行動、体に積もった堆積物を除去する行動などが知られていましたが、今回のような砂中の潜行移動は世界で初めての発見となりました。また、形態観察の結果から、蠕虫状(ぜんちゅうじょう)の群体形や、骨軸を持たないこと、通常ポリプが完全に退縮可能であること、三翼状の骨片の形と配置が、これらの行動に利点として働いていることを示唆しました。

【著者名】 櫛田 優花, 東地 拓生,James Davis Reimer (太字:財団職員)

【題 名】 First observation of mole-like burrowing behavior observed in a sea pen

【雑誌名】 Marine Biodiversity

産まれるまでうんちは我慢!?胎生エイの胎仔の排泄システムに関する論文が掲載されました

私たち哺乳類の胎仔は、産まれてくるまでの数か月、お母さんの子宮の中で過ごします。このような繁殖方法を胎生と言います。胎生の動物の胎仔が子宮内で排泄すると、羊水を汚染してしまい、胎仔の成長に重大な悪影響を及ぼしてしまいます。この危険を回避するために、哺乳類の胎仔は産まれてくるまで、糞を体内に貯蔵する仕組みを持っています。

日本に回遊するジンベエザメは世界のどの地域の個体と交流があるのか?

ジンベエザメは世界の温帯から熱帯の海に広く生息し、広範囲に回遊することが知られています。しかし、日本に回遊してくる個体が、どの地域の個体と遺伝的交流があるか、解明されていませんでした。

オキゴンドウの繁殖生理の特徴と白血球数との関係についての論文が掲載されました

オキゴンドウは世界中の暖かい海に広く分布する小型歯鯨の一種です。沖縄美ら海水族館では、現在9頭が飼育されています。

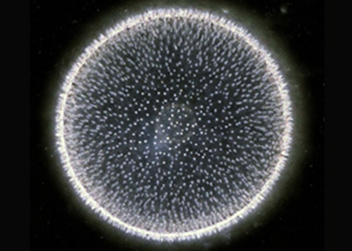

リュウグウノツカイの人工授精およびふ化に関する論文が掲載されました

沖縄美ら島財団総合研究センターは、神秘的で美しい姿の深海魚「リュウグウノツカイ」の人工授精・ふ化に世界で初めて成功し、このほどこれらの詳細をまとめた論文が国際誌に発表されました。

ミナミバンドウイルカの繁殖能力についての論文が掲載されました

ミナミバンドウイルカは国内では、沖縄美ら海水族館でのみ飼育されている希少なイルカです。今回、沖縄美ら島財団では、飼育下の推定年齢47~50歳の雄のミナミバンドウイルカを対象に血中性ホルモン濃度と精液性状を用いて繁殖能力について解析しました。

世界最大の魚:ジンベエザメの体温の安定性

沖縄美ら島財団は長崎大学および東京大学大気海洋研究所と共同で、ジンベエザメの放流時に行動記録計と体温計を装着して野外での行動と周りの水温に対する体温の変化を調べた。数百mの鉛直移動によって周りの水温が変化しても、ジンベエザメの体温はゆっくりとしか変化せず、身体が大きいことによる体温の安定性が確認された。

沖縄ザトウクジラ会議2019-他海域から学ぶ 地元に根差したイルカ・クジラウォッチング-を開催(沖縄県立博物館・美術館)

2019年11月15日(金)、沖縄県立博物館・美術館(那覇市)にて「沖縄ザトウクジラ会議2019-他海域から学ぶ 地元に根差したイルカ・クジラウォッチング-」を開催しました。

ザトウクジラの新たな繁殖海域発見に関する論文が掲載されました!

ザトウクジラの新たな繁殖海域発見に関する論文が掲載されました!

水深620mより発見「ウスイロニセホンヤドカリ」を日本から初めて報告しました

2018年5月に沖縄県伊江島沖から採集されたヤドカリの仲間が、これまで日本からは発見例のなかったPropagurus haigae であることを、島根大学エスチュアリー研究センターと沖縄美ら海水族館との共同研究により明らかにしました。深海生物は生きたまま捕獲することが難しく、今回の発見で初めて本種の生時の体色が明らかになりました。近縁のホンヤドカリ属に形態が似ることや、近似種よりも体色が淡いことなどから、新和名「ウスイロニセホンヤドカリ」を提唱しました。

【著者名】大澤 正幸, 東地 拓生※(※水族館職員)

【題 名】First record of Propagurus haigae (McLaughlin, 1997) (Decapoda, Anomura, Paguridae) from Japan.

【雑誌名】Crustaceana

シマツノコシオリエビの新種記載論文が掲載されました

沖縄美ら海水族館で展示していた深海性コシオリエビ類を「シマツノコシオリエビ」という和名で新種記載しました。本種は、沖縄県久米島にある沖縄県海洋深層水研究所の取水口(設置水深612m)より、海洋深層水と共に汲み上げられた個体で、島根大学エスチュアリー研究センターと当館との共同研究の結果、実は新種であったことが明らかになりました。当館では最長で7年間本種の飼育を継続しており、食性や同種間で縄張りを持つことなど、飼育展示を通して生体の一端を解明しました。

【著者名】大澤 正幸, 東地 拓生※(※水族館職員)

【題 名】Two large squat lobsters of the superfamily Chirostyloidea (Crustacea: Decapoda: Anomura) from the Ryukyu Islands, southwestern Japan, with description of a new species of the genus Eumunida Smith, 1883

【雑誌名】Zootaxa

チュラウミカワリギンチャクの新種記載論文が掲載されました

沖縄美ら海水族館で飼育していた深海性のイソギンチャクを「チュラウミカワリギンチャク」という和名で新種記載しました。本種が属するクローバーカワリギンチャク属は、101年前に設立されて以来、長らく1属1種しか知られていませんでしたが、今回の発見で、本属から約1世紀ぶりに2種目が発見されました。また、今回使用した標本は、当館が所有する小型の無人潜水艇(ROV)を用いて、沖縄県恩納村沖の水深320m付近などから捕獲したものです。ROV調査では、本種が海底の岩礁に群れを成して生息する、貴重な様子の撮影にも成功しました。

【著者名】泉 貴人, 東地 拓生※, 藤井 琢磨, 柳 研介, 藤田 敏彦(※水族館職員)

【題 名】Redescription of Synactinernus flavus for the First Time After a Century and Description of Synactinernus churaumi sp. Nov.

【雑誌名】Zoological Science

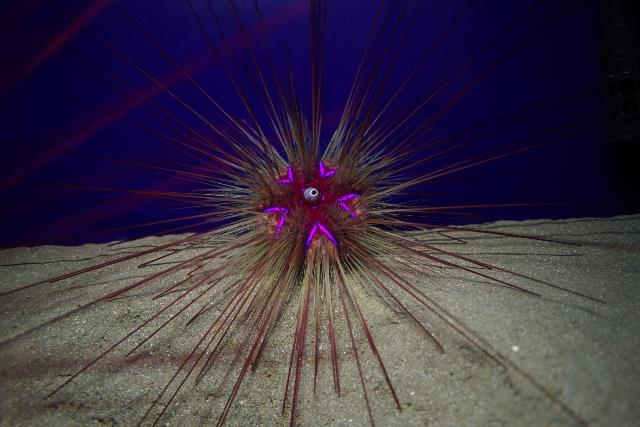

ガンガゼ科のウニ「ヤミガンガゼ」を琉球列島から初めて報告しました

沖縄美ら海水族館が実施したROV(小型の無人潜水艇)による深海生物調査で、沖縄県国頭郡恩納村沖から、和名の付けられていなかったウニの仲間Eremopyga denudata(de Meijere, 1903) を捕獲し、東京大学と国立科学博物館、沖縄美ら海水族館のチームが、琉球列島初記録種として報告しました。本報告により、本種の生息環境と食性、さらにヒカリイシモチ属魚類との共生が初めて確認されました。光のほとんど届かない深海底に生息することから、ヤミ(闇)ガンガゼと和名を提唱しました。

【著者名】田中 颯, 東地 拓生※, 藤田敏彦(※水族館職員)

【題 名】ヤミガンガゼEremopyga denudata (de Meijere, 1903) (ウニ綱ガンガゼ目) の琉球列島からの初記録

【雑誌名】Fauna Ryukyuana

ヤシガニの発音機構に関する論文が掲載されました

沖縄美ら島財団総合研究センターらの研究グループは、陸生で最大の甲殻類であるヤシガニが多様な音を発することと、その発音システムを明らかにしました。

日本初記録のハゼ類「ユウナハゼ」の論文が掲載されました

沖縄美ら島財団と沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究グループは、沖縄県恩納村瀬良垣沖の水深214mから無人探査機(ROV)で採集した貝殻の中にいたハゼ類が、日本初記録となるLarsonella pumilusであることを明らかにしました。

ザトウクジラのロシア海域と他海域間の個体交流についての論文が掲載されました

ザトウクジラは大型のヒゲクジラ類の一種で、夏はロシアやアラスカなどの高緯度海域で摂餌を行い、冬は沖縄、フィリピンなどの低緯度海域で繁殖や子育てを行います。

ジンベエザメの心臓の内部構造が明らかに

心臓は、全身に血液を送るポンプの働きをする器官で、その構造は動物の運動能力と密接な関係があります。今回、慈恵医科大学と共同で、ジンベエザメの心臓の内部構造を調査した結果、ジンベエザメ特有の構造が複数明らかとなりました。

深海にすむハタの仲間「キオビイズハナダイ」を沖縄県から初めて報告しました

2017年に与那国島近海から採集されたハタの仲間が、これまで沖縄県からは発見例のなかったキオビイズハナダイPlectranthias sheniであるとして、鹿児島大学と沖縄美ら島財団のチームが報告しました。

安定同位体分析によりジンベエザメの採餌生態を解明しました

沖縄美ら海水族館で飼育しているジンベエザメが、餌を体内でどの程度、消化・吸収しているか調査するため、皮膚、血液、糞や餌に含まれる窒素および炭素の安定同位体を分析しました。

雄のジンベエザメの性成熟過程でおこる体の変化を明らかにしました

沖縄美ら海水族館で飼育中の雄のジンベエザメである「ジンタ」の長期飼育により、性成熟に達するまでの形態的特徴や生理的変化に関する以下の知見を、世界で初めて得ることが出来ました。

2019年

ザトウクジラの漂着、混獲に関する論文が掲載されました

沖縄美ら海水族館を管理運営する沖縄美ら島財団では過去のザトウクジラの漂着、混獲事例について調査しています。

ウミガメの産卵地である海岸の清掃を実施しました

沖縄美ら海水族館では、地元の調査ボランティアの方々と連携し、水族館のある沖縄本島の砂浜において、ウミガメの産卵回数の調査を行っています。

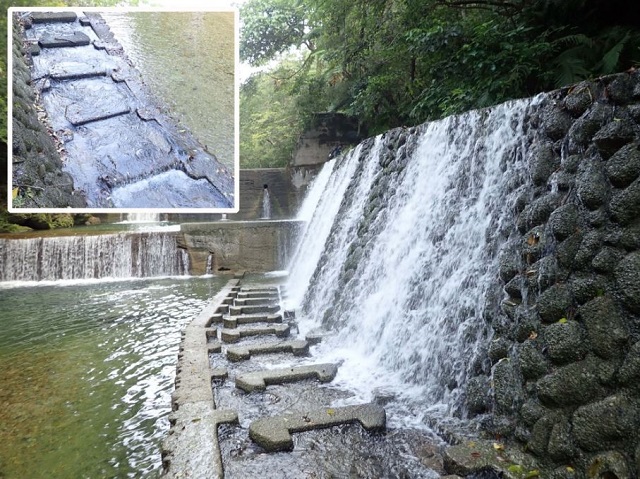

【希少淡水魚保全活動】源河川で魚道掃除を実施しました

2019年3月下旬、源河川の魚道閉塞の原因となる流木や土砂を取り除く作業を行いました。

ヤシガニの研究の内容がNETFLIXで配信されました

オーストラリアの映像制作会社SHOW RUNNER によるNETFLIXオリジナル番組「アジアに棲む危険生物72種(英語タイトル: 72 Dangerous Animals Asia)」が全世界に向けてリリースされました。沖縄美ら島財団のヤシガニの研究が「エピソード2. あごと爪」で紹介されています。ぜひご覧になってください。

ザトウクジラ研究に関する講演がYouTubeで配信されています

2018年10月に沖縄科学技術大学院大学(OIST)で行われたイベント「TED×OIST」で,沖縄美ら島財団の職員によるザトウクジラ研究に関する講演がYouTubeで公開されました。沖縄のザトウクジラの生態や長年の調査について紹介しています。ぜひご覧ください。

(「TED」とは世界で活躍するあらゆる分野の人物による全世界への情報発信イベントです。講演は英語で行われています)

2018年

世界初 タイマイの3世代目の繁殖成功!

ウミガメ館では、飼育下におけるタイマイの3世代目の繁殖に世界で初めて成功しました。

イタチザメの飼育下分娩の論文が出版されました。

妊娠中のイタチザメ(上)と、産まれた直後の赤ちゃん(下)

イタチザメは全長4メートルを超える大型のサメで、沖縄周辺に生息する魚食性のサメの中で最大の種の一つとして知られています。

2017年3月に、沖縄美ら海水族館で飼育されていたイタチザメが30匹の赤ちゃんを出産しました。過去には、死亡したメスの体内から胎仔を取り上げて飼育した例が米国で知られていますが、自然分娩が観察されたのは今回が初めてです。

我々の観察結果により、イタチザメの分娩が3時間以上の長時間にわたること、すべての赤ちゃんが尾ビレから先に産まれてくることなど、本種の繁殖生態の一端が初めて明らかとなりました。

さらに、産まれた直後の赤ちゃんは遊泳と休息を定期的に繰り返す、奇妙な行動が見られました。これは、人間の赤ちゃんに「はいはい」をする時期があるように、サメも十分な遊泳能力を身に着けるまでの準備期間があることを示していると考えられます。

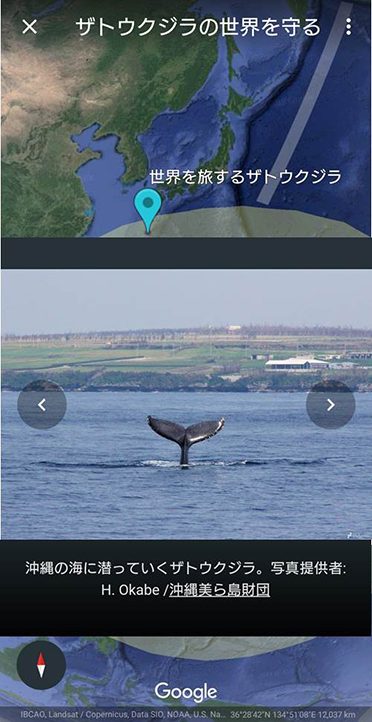

総合研究センターの実施するザトウクジラの調査、研究活動がGoogle Voyagerで紹介されました!

今年6月8日の「World Ocean Day」に、国際自然保護連合(IUCN)とGoogle LLCが共同で製作した、ザトウクジラについて紹介するウェブページ「ザトウクジラの世界を守る」がGoogle Earth上のコンテンツGoogle Voyager内で配信され、この中で総合研究センターのザトウクジラ調査、研究活動が紹介されました。

この活動は、海洋生態系保全の重要性について広く一般に向けて普及啓蒙することを目的に実施されました。ページ内では、世界各地を回遊するザトウクジラの生態とその周辺の海洋生態系、またザトウクジラを調査、研究する研究機関について写真等を交えて詳しく紹介されています。その中で、沖縄周辺に来遊するザトウクジラの紹介として、総合研究センターのザトウクジラ調査が紹介されています。今後も総合研究センターでは、ザトウクジラについての調査、研究を継続しながら、国内外の研究機関等と協力して世界のザトウクジラの保全に向けて尽力してきたいと考えています。

沖縄ザトウクジラ会議2018 -ホエールウォッチング博士から学ぶ、世界のウォッチング事情-を開催(沖縄県立博物館・美術館)

2018年12月7日(金)に沖縄県立博物館・美術館(那覇市)にて「沖縄ザトウクジラ会議2018-ホエールウォッチング博士から学ぶ、世界のウォッチング事情-」を開催しました。本会議は、当財団が行っている鯨類調査を通して得られた情報を、県内外のホエールウォッチング事業者、関係者の方々に紹介し、ウォッチングツアー開催時の情報充実等への一助となることを目的に実施しています。6回目となる今回は、ホエールウォッチング産業に関する研究の第一人者であるエリック・ホイト氏(国際自然保護連合:海棲哺乳類保護区特別委員会 共同委員長、クジラ・イルカ保護協会 主任研究員等)をお招きし、世界のホエールウォッチングの現状と持続的な産業への取組みについて講演を頂きました。会議には、本島各地、座間味島、渡嘉敷島、奄美大島と広い範囲からの参加があり、ホエールウォッチング産業が年々活発化していることが伺えました。質疑応答、意見交換会では、講演内容に関する多くの質問が寄せられ「沖縄のホエールウォッチングの今後について、また自分たちの事業方針について大変考えさせられる内容だった」、「将来、持続的に事業を行っていく上での環境への保全意識の重要さについて再確認できた」等の感想を頂きました。今後も地域観光産業等への貢献を目指し、積極的に意見交換や情報収集を行っていきたと考えています。

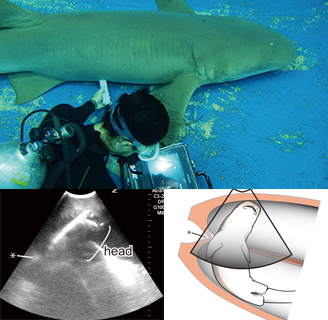

「胎仔が左右の子宮を行き来する!」オオテンジクザメ胎仔の行動生態についての論文が掲載されました。

サメの仲間には、哺乳類のように母体中で胎仔を育てる「胎生」の種が多く存在しますが、その胎仔を育てるメカニズムには、多くの謎が残されています。特に、胎仔の子宮内の生態については、ほとんど情報がありませんでした。

沖縄美ら島財団の研究グループは、新たに開発した「水中エコー」を用いて、妊娠しているオオテンジクザメの子宮内の様子を観察しました。

その結果、オオテンジクザメの胎仔が子宮内を活発に遊泳していることが明らかとなりました。人間と異なり、サメは左右二つの子宮を持ちますが、胎仔が左右の子宮を行き来している様子も観察されました。子宮内を自力で動き回ることができる胎仔がエコーで確認されたのは、他種のサメを含め、脊椎動物で本種が初めてです。

オオテンジクザメは、サメの中でも珍しい方法で胎仔を育てることが知られています。母ザメは子宮の中に無精卵を送り込み、胎仔はその無精卵を食べて成長します。胎仔の高い運動能力は、効率よく無精卵を探索するための適応であると考えられます。

沖縄からインドネシアに移動したタイマイ論文が掲載されました

タイマイは熱帯・亜熱帯地域のサンゴ礁に生息し、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに掲載される等、絶滅が心配されているウミガメです。沖縄に生息するタイマイは、インドネシアをはじめとした東アジア地域のタイマイと、遺伝的な交流があることは分かっていましたが、移動を確認した例はありませんでした。

我々は沖縄周辺で衰弱したタイマイを保護し、健康状態が回復した後に、2016年7月13日に海洋博公園の砂浜から標識放流を行いました(標準直甲長749mm,体重47.9kg,雄).その結果、放流から142日後にあたる2016年12月2日、本個体はインドネシアパプア州ヤペン島で再発見されました。直線の移動距離にすると約3200km、このような長距離移動は東アジアにおいては初めての確認となりました.本種の移動回遊に関する知見は未だ乏しく、今後もタイマイの飼育や標識放流を通して、生態の解明に繋げていきたいと考えています。

琉球列島から採集されたアマクサクラゲの論文が掲載されました

琉球列島から鉢虫綱の1種アマクサクラゲが採集されました。本種は傘の大きさが15cmに達し、触手や傘に強い毒の刺胞を持つクラゲで、天草地方に多産することからこの名があります。

インド太平洋の亜熱帯域や熱帯域に広く分布し、日本各地の沿岸から報告がありますが、これまで琉球列島からの記録はなく、これが琉球列島からの初記録となります。

ソコダラ科の稀種「トラヒゲ」を日本から初めて報告しました

2016年に沖縄県伊江島近海から採集されたソコダラの仲間が、これまで日本からは発見例のなかったCoelorinchus sheniであることを、京都大学と沖縄美ら島財団のチームが報告しました。

本種は2004年に新種として報告されて以降、十数個体しか確認されていない珍しい種類で、これまで台湾からしか見つかっていませんでした。今回報告された個体は地元の漁師さんから寄贈されたもので、全長が70cm近くある大型の個体です。小さいころは背中にトラのような縞模様をもつことから、新和名「トラヒゲ」を提唱しました。

論文リンク

https://www.jstage.jst.go.jp/article/specdiv/23/1/23_230108/_pdf/-char/en

日本初記録のウミヘビ科魚類「カワウミヘビ」の論文が掲載されました

当水族館は、京都市在住の親子が名護市の川で採集したウミヘビ科の魚類が日本初記録であることを明らかにし、和名「カワウミヘビ」を提唱しました。本種の発見は世界的に珍しく、世界で6か所目の発見であると同時に、北限記録が更新されました。本研究の内容は、学術雑誌「Fauna Ryukyuana」に掲載されました。

ヤシガニの調査に人工知能を導入しました

過去の研究で,絶滅危惧種のヤシガニは甲羅の模様で個体識別が可能であることが判明し,その技術を活用して数々の生態的側面が明らかにされてきました。現在も,海洋博公園においてモニタリング調査を継続していますが,これまで熟練者の目視に頼っていた模様の照合作業を効率化するために,画像を認識する人工知能を導入いたしました。

来年にかけて様々なアプローチを試み,精度を確実なものとする予定です。将来的には,本種のモニタリングに広く使用していただけるシステムになることが期待できます。

クロウミガメの繁殖成功に関する論文が掲載されました

クロウミガメはガラパゴス諸島等の東太平洋が主な生息地で、国内では沖縄島を含めた南西諸島を中心に発見されています。海洋博公園のウミガメ館では1999年よりクロウミガメの雌雄の飼育を開始し、2017年6月、飼育下での繁殖に世界で初めて成功しました。また、今回の繁殖成功によって、雌クロウミガメの成熟開始サイズや、卵形成に要する日数等が明らかになりました。本種の繁殖生態については知見が乏しく、今後も飼育を継続することで、また新たな知見が得られることが期待できます。

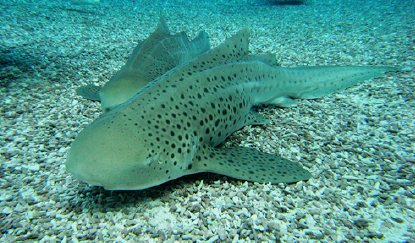

トラフザメの性ホルモンの変動と生殖状態との関係についての論文が掲載されました

サメ・エイ類の飼育下繁殖を推進する上で、繁殖に適した個体を選別することは重要となる。しかしながら、メスは外部形態から生殖状態を判別することが難しいため、その判別指標が求められていました。

当館で飼育されている性成熟したメストラフザメを対象に1年以上におよぶ生殖器官のエコー観察および血中の性ホルモン濃度の測定を行いました。その結果、性ホルモンの変動が卵発達や産卵期といったメスの生殖状態を反映していることが明らかとなりました。このことから性ホルモンの変動が生殖状態を類推する上で有用な指標となることが示されました。また、トラフザメはジンベエザメと最も近縁であることから、今回得られた結果は今後ジンベエザメの飼育下繁殖に向けても有用な情報になると期待されます。

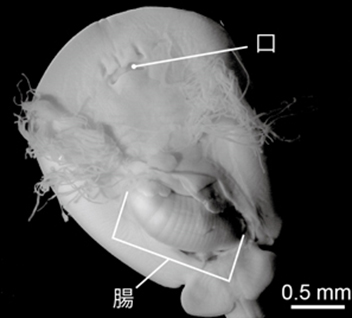

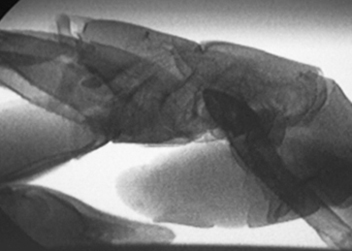

ホホジロザメの“三日月形”の尾ビレの形成過程に関する論文が掲載されました

ホホジロザメは、上下に高さのある「三日月型」の尾ビレを持っています。このような形の尾ビレは、マグロなど高速遊泳を行う魚に広く見られ、長距離を効率的に泳ぐための適応であると考えられています。ホホジロザメの赤ちゃんは母胎から産まれるときにはすでに三日月型の尾ビレを持っていることから、三日月型の尾ビレは母胎内で形成されると考えられますが、その詳細は不明でした。

そこで、我々は20個体以上のホホジロザメの胎仔を調べ、その形成過程を明らかにしました。その結果によると、発生初期の胎仔は「鎌型」の尾ビレを持ち、成長とともに三日月形に変化することが分かりました。尾ビレの形態がこれほど大きく成長変化するサメは近縁種のネズミザメを除いて知られていません。この発見はホホジロザメの高速遊泳適応の謎のひとつを解明するものといえます。

論文リンク

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23776/full

世界初の報告!!長期モニタリングによる ナンヨウマンタの性成熟を確認

沖縄美ら海水族館ではこのたび、2008年6月に生まれ、「飼育下繁殖」に成功したオスのナンヨウマンタ(マンタ)が、性成熟に達した(大人になった)ことが確認されました。

論文リンク

https://bmczool.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40850-017-0023-0

2017年

アカウミガメの3世代目が誕生しました!

海洋博公園・ウミガメ館では、飼育下におけるアカウミガメの3世代目の繁殖に成功しました。今回繁殖に成功したのはウミガメ館にて1995年に誕生したメスのアカウミガメで、5月から6月にかけて産卵した卵より、22匹の赤ちゃんガメが誕生しました。

沖縄周辺海域のザトウクジラの分布状況について明らかにした論文が日本哺乳類学会論文賞を受賞しました

学術誌Mammal Studyに発表したザトウクジラの分布等に関してまとめた論文が、2017年度日本哺乳類学会(会員数約1000名)論文賞を受賞しました。

同研究では、沖縄周辺海域で実施されてきたザトウクジラ調査結果をもとに、ザトウクジラの分布状況について詳細を報告しました。21年に渡る長期データから、観察の難しい大型海棲哺乳類の基礎生態学的知見を得た点や、ホエールウォッチング等の人間活動を見直す上で貴重なデータを提供している点が特に優れていると評価され、受賞となりました。

沖縄ザトウクジラ会議2017~持続的なホエールウォッチング産業に向けて~を開催

ザトウクジラは、かつて商業捕鯨の対象種として捕獲され個体数が減少しましたが、1960年代の捕獲禁止以降は徐々に回復傾向にあるといわれています。沖縄周辺海域でも、ザトウクジラの来遊個体数は増加傾向にあるとみられており、県内のホエールウォッチング産業も益々盛んになっています。こういった中、今後も持続的なホエールウォッチング産業の発展を目指すためには、ザトウクジラの生態についての理解を深めると共に、ザトウクジラへの影響を最小限に抑えたホエールウォッチングの実施や取り組みが必要とされています。

オキゴンドウの赤ちゃんが産まれました

海洋博公園イルカラグーンにて、5月23日(火)8:15にオキゴンドウの赤ちゃんが産まれました。

アカウミガメの交尾に関する論文が掲載されました

北太平洋のアカウミガメは屋久島を中心とした日本の太平洋側で産卵し、沖縄本島でも多い時で1000回周ほど確認されます。しかし、日本周辺で交尾を確認した例は少なく、いつどこで交尾しているのか良くわかっていません。2015年3月21日、沖縄本島本部半島の西海域でアカウミガメの交尾行動の直接観察に成功しました。特に、1頭の雌の上に2頭の雄がマウンティングする様子や、雌が雄の求愛を受け入れる様子など、非常に貴重な交尾行動が記録されました。さらに本結果から、アカウミガメの交尾は早春から沖縄島周辺で行われる可能性が示唆されました。

クロウミガメの赤ちゃんが誕生しました

海洋博公園・ウミガメ館では、2017年8〜10月に、国内では稀種である「クロウミガメ」の繁殖に初めて成功しました!

ジョーズの胎仔はなぜ子宮内で窒息死しない?その仕組みを解明

魚類の多くは卵で増えますが、サメには哺乳類同様子宮の中で胎仔を育て、出産するものがいます。ホホジロザメもその一つです。哺乳類の胎仔は、ヘソの緒を通じて母体から酸素の供給をうけています。しかし、ホホジロザメをはじめ多くのサメにヘソの緒はなく、酸素がどのような仕組みで胎仔に供給されているのかは長年の謎でした。

そこで沖縄美ら海水族館では、ホホジロザメの子宮内部を詳しく調査し、その謎を解明しました。

今回の調査により、ホホジロザメの子宮の内壁は微細な突起で覆われており、この突起のおかげで表面積が約60倍になっていることが判明しました。さらに、物理式を用いて子宮表面での酸素交換効率を見積もったところ、他種のサメの250倍から400倍にも達し、魚の鰓に匹敵することが明らかになりました。

つまり、ホホジロザメの子宮は強力な酸素供給能力を持ち、胎仔は子宮内液に溶け込んだ酸素を呼吸に利用していると考えられます。謎に満ちたホホジロザメの繁殖メカニズムについて、また一つ謎が解かれたということになります。

論文リンク

http://www.nature.com/articles/s41598-017-11973-9

オープンアクセスですので全文をご覧いただけます。

沖縄の希少淡水魚「ドジョウ」と「タウナギ」に関する論文が掲載されました

「ドジョウ」と「タウナギ」は水田や池沼を主な生息地とする純淡水魚で、東アジア周辺に広く分布します。両種は琉球列島にも分布しており、他の地域と隔離され独自の分化をとげた、“沖縄在来の固有個体群”の存在が知られています。しかし、両個体群は、生息環境の悪化と減少にともない激減しており、絶滅も危惧されています。また、両種は観賞用や食用として流通していることから、外部個体群の人為的持込による遺伝子汚染も懸念されています。

沖縄島北部に位置する沖縄県立北部農林高校の敷地内を流れる水路では、かねてより両種が頻繁に目撃されていましたが、これまで学術的な調査が行われたことはありませんでした。そこで、同校の生物研究部と共同で両種の生息密度を調査したところ、ドジョウ4.67個体/²、タウナギ1.78個体/²と、いずれも高い密度で生息していました。また、採集した個体のDNAを分析したところ、全ての個体が沖縄在来系統に属することが確認され、保全すべき貴重な個体群であることが分かりました。今後は、同校とも協力しながら本生息地の保全対策を検討していく予定です。