2020~2017年

2020年

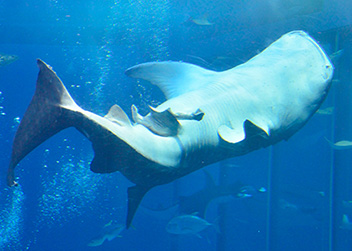

鯨鯊體溫穩定性研究論文已發表

沖繩美麗島財團綜合研究中心與長崎大學及東京大學大氣海洋研究所共同調查了野放鯨鯊後,透過裝設可以取得其行為紀錄的追蹤器和體溫計,追蹤此鯨鯊個體在野外的行為和周圍的水溫及當下的體溫變化。這項研究結果已發表在論文中。

【作者】Itsumi Nakamura,Rui Matsumoto,Katsufumi Sato(Bold letters: Staff members of Okinawa Churashima Foundation)

【標題】Body temperature stability observed in the whale sharks, the world’s largest fish.

【期刊名】Journal of Experimental Biology

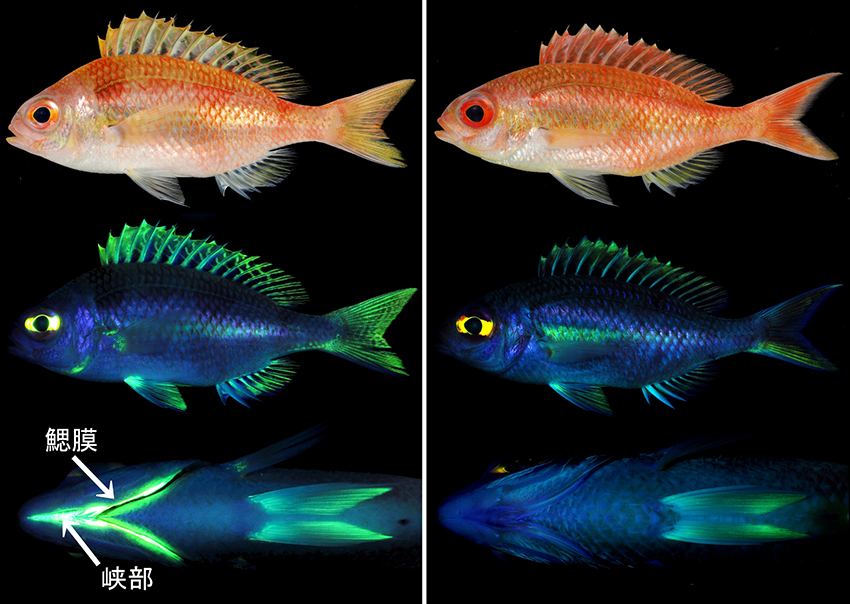

新種發現!寬帶副眶棘鱸分為兩種,鑑別特徵在於螢光!

沖繩美麗島財團綜合研究中心與美國的田野自然史博物館研究團隊研究發現,過去被認為是「寬帶副眶棘鱸」(Parascolopsis eriomma,金線魚科Nemipteridae)的魚類實際上是新物種,並將其命名為Parascolopsis akatamae。

另外,新種P. akatamae沿用之前的日文俗名アカタマガシラ,而外表相似的「寬帶副眶棘鱸」,其日文俗名改為「エンビアカタマガシラ」,其中エンビ是「燕尾」的意思,取自尾鰭的形狀特徵。

過去並未區分這兩個物種,但經研究後,除了在「頭部的色彩」和「尾鰭的形狀」上略有差異,DNA分析也證實了牠們為不同的物種。此外,這兩種魚在照射藍色光源時,眼睛和魚鰭都會發光,但新種P. akatamae的咽部和鰓膜會發出強烈螢光。這個研究是全球首次證明了螢光模式用於分辨相似魚種特徵的有效性。

【作者】Kei Miyamoto1、Caleb D. McMahan2、Atsushi Kaneko1

(1Okinawa Churashima Foundation)、(2Field Museum of Natural History)

【標題】Parascolopsis akatamae, a new species of dwarf monocle bream (Perciformes: Nemipteridae) from the Indo-West Pacific, with redescription of closely related species P. eriomma

【期刊名】Zootaxa

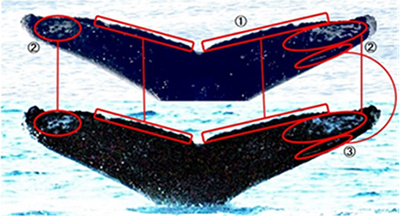

北海道與沖繩發現座頭鯨同一個體的報告已發表

座頭鯨可以通過尾鰭的特徵來辨別個體。沖繩美麗島財團綜合研究中心基於這一特徵,發現座頭鯨會在俄羅斯、沖繩和菲律賓之間的海域洄游。

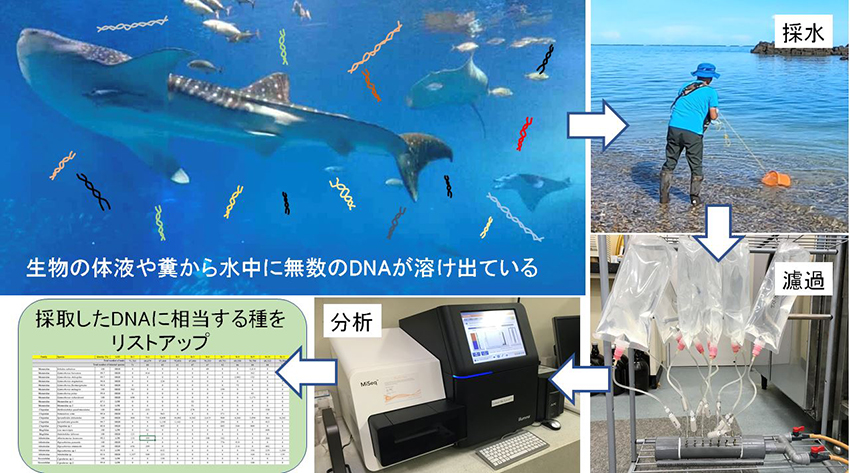

僅需取水即可檢測到珊瑚礁中的291種魚類——環境DNA研究論文已發表

沖繩美麗島財團綜合研究中心與千葉縣立中央博物館、兵庫縣立大學的研究團隊,利用存在於海水中的「環境DNA」使用「多種同時檢測法(Meta-Barcoding)」技術,已檢測生活在此海域的魚類。在沖繩縣本部町備瀨的礁池11個取水點的11公升海水樣本中,檢測到了共291種魚類。

沖繩美麗海水族館野放了之前收容的綠蠵龜

此次野放的綠蠵龜是於2020年1月30日,在沖繩縣糸滿市的海灘上被工作人員發現。發現時海龜十分虛弱,隨後被送到本館進行保護和收容(收容時:背甲長36.4cm,體重4.7kg)。

宛如鼴鼠?!發現 Echinoptilum 屬(棘羽海鰓屬)的新行為

chinoptilum 屬(棘羽海鰓屬)屬於刺絲胞動物門、珊瑚綱、八放珊瑚亞綱的海筆類。本種的生態和行為仍有許多未解之謎,為了記錄和分析其行為,本館嘗試拍攝其生態影片,結果成功多次記錄到這種生物像哺乳動物鼴鼠一樣潛入沙子中移動的樣子。珊瑚綱動物至今已知有通過蠕動在沙上移動、垂直方向潛入沙中以及清除附著在身體上的沉積物的行為,但在沙中的潛行移動是世界首次發現。此外,形態觀察結果顯示,本種的群體形態如蠕蟲狀、不具有骨軸、且可以將其水螅體完全縮起來,以及三翼狀骨片的形狀和排列,這些特徵可能有助於其潛行移動的行為。

【作者】 Yuka Kushida, Takuo Higashiji,James Davis Reimer (Bold letters: the Churashima Foundation Staff)

【標題】 First observation of mole-like burrowing behavior observed in a sea pen

【期刊名】 Marine Biodiversity

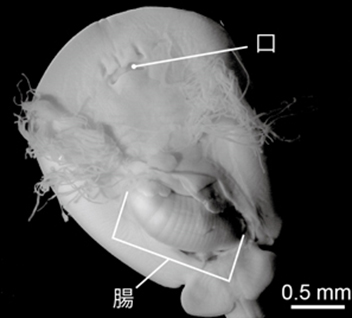

出生前要忍住便便!?有關胎生鰩魚胎兒排泄系統的論文已發表

哺乳類胎兒在出生前的幾個月裡會在母親的子宮中度過,這種繁殖方式稱為胎生。如果胎生動物的胎兒在子宮內排泄,會污染羊水,對胎兒的生長造成重大不良影響。為了避免這種危險,哺乳類的胎兒在出生前會有將糞便儲存在體內的機制。

洄游於日本海域的鯨鯊與世界哪些海域的個體有交流?

鯨鯊廣泛分布於全球的溫帶至熱帶海域,在非常廣大的海域進行洄游。然而,關於洄游到日本海域的鯨鯊,與哪些海域的個體有遺傳交流,仍未得到解答。

關於偽虎鯨的繁殖生理特徵與白血球數量關係的研究論文已發表

偽虎鯨是一種廣泛分布於全球溫暖海域的小型齒鯨。沖繩美麗海水族館目前飼養著9隻偽虎鯨。

關於皇帶魚的人工授精及孵化的研究論文已發表

沖繩美麗島財團綜合研究中心成功進行了神秘且美麗的深海魚「皇帶魚」的人工授精及孵化的全球創舉,並將這些詳細內容整理成論文發表在國際期刊上。

關於印太瓶鼻海豚繁殖能力的研究論文已發表

印太瓶鼻海豚在日本國內僅於沖繩美麗海水族館有飼養,是非常稀有的海豚。此研究是沖繩美麗島財團針對飼養下推定年齡47至50歲的印太瓶鼻海豚雄性個體,利用血液中性激素濃度和精液性狀分析其繁殖能力。

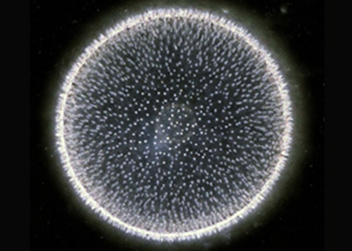

世界最大的魚:鯨鯊的體溫穩定性

沖繩美麗島財團與長崎大學及東京大學大氣海洋研究所合作,在野放的鯨鯊上裝設行為記錄器和體溫計,以調查其在野外的行為及周圍水溫對體溫的影響。研究發現,即使垂直移動了數百米,在周遭水溫變化的情況下,鯨鯊的體溫並未劇烈變化,證實了其由於身體龐大而較能維持穩定的體溫。

沖繩座頭鯨會議2019──從其他海域學習,扎根當地的海豚・鯨魚觀察活動──(沖繩縣立博物館・美術館)

2019年11月15日(星期五),在沖繩縣立博物館・美術館(那霸市)舉行了「沖繩座頭鯨會議2019-從其他海域學習,扎根當地的海豚・鯨魚觀察活動-」

發現了座頭鯨新繁殖海域的研究論文已發表!

發現了座頭鯨新繁殖海域的研究論文已發表!

日本新記錄種:在水深620m處發現的「賀氏前寄居蟹」

2018年5月,從沖繩縣伊江島海域採集的寄居蟹標本透過島根大學河口研究中心與沖繩美麗海水族館的合作研究,確認本種是Propagurus haigae,也是日本未曾有過發現記錄的新記錄種。深海生物難以活體捕捉,此次發現首次確認了該物種的活體體色。本種的形態類似近緣的寄居蟹屬Pagurus,但其體色較淺,因此將其日文俗名取名為「ウスイロニセホンヤドカリ」,意思是體色較淺,但與寄居蟹相似的物種。

【作者】Masayuki Osawa, Takuo Higashiji(Bold letters: Staff of Okinawa Churaumi Aquarium)

【標題】First record of Propagurus haigae (McLaughlin, 1997) (Decapoda, Anomura, Paguridae) from Japan.

【期刊名】Crustaceana

新種紋足真刺蝦(Eumunida balteipes)記載論文已發表

沖繩美麗海水族館展示的深海性真刺蝦被命名為Eumunida balteipes「紋足真刺蝦」,並記載為新種。該物種是在沖繩縣久米島的沖繩縣海洋深層水研究所的取水口(設置水深612m)中,隨海洋深層水被汲取的個體。經由島根大學河口研究中心和沖繩美麗海水族館的合作研究,證實此物種為新種。美麗海水族館持續飼育該物種長達7年,透過飼育展示,解明了其食性及同種之間領域性的行為表現。

【作者】Masayuki Osawa, Takuo Higashiji(Bold letters: Staff of Okinawa Churaumi Aquarium)

【標題】Two large squat lobsters of the superfamily Chirostyloidea (Crustacea: Decapoda: Anomura) from the Ryukyu Islands, southwestern Japan, with description of a new species of the genus Eumunida Smith, 1883

【期刊名】Zootaxa

新種美麗海合盤海葵(Synactinernus churaumi)記載論文已發表

沖繩美麗海水族館飼養的深海性海葵被命名為Synactinernus churaumi「美麗海合盤海葵」,並記載為新種。此物種屬於合盤海葵屬(Synactinernus),自101年前成立本屬以來,長期以來僅知有一個物種,但此次發現使得本屬在約一世紀後首次發現第二個物種。此外,本種的標本是使用本館的小型無人潛水艇(ROV)於沖繩縣恩納村海域水深320m處採集。ROV調查中,我們成功拍攝到本種在海底岩礁上群聚棲息的珍貴畫面。

【作者】Takato Izumi, Takuo Higashiji, Takuma Fujii, Kensuke Yanagi, Toshihiko Fujita(Bold letters:Staff members of Okinawa Churaumi Aquarium)

【標題】Redescription of Synactinernus flavus for the First Time After a Century and Description of Synactinernus churaumi sp. Nov.

【期刊名】Zoological Science

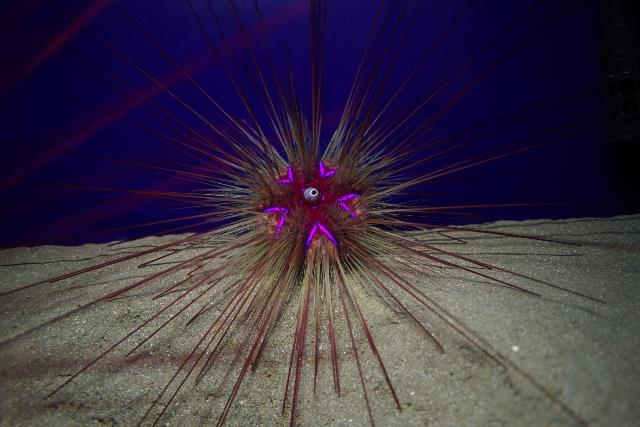

琉球列島的新記錄種冠海膽科(Diadematidae)的裸隱肛海膽(Eremopyga denudata)

沖繩美麗海水族館透過ROV(小型無人潛水艇)進行的深海生物調查中,在沖繩縣國頭郡恩納村海域捕捉到了新記錄種的海膽Eremopyga denudata(de Meijere, 1903),並由東京大學、國立科學博物館及沖繩美麗海水族館團隊報告為琉球列島的首次發現紀錄。此次報告首次確認了該物種的棲息環境和食性,並揭示了它與管竺鯛屬(Siphamia)魚類的共生關係。由於該物種棲息在光線幾乎無法到達的深海底部,因此提議將其日文俗名命名為「ヤミガンガゼ」,ヤミ在日文中是闇黑的意思。

【作者】Hayate Tanaka, Takuo Higashiji, Toshihiko Fujita.(Bold letters: Staff of Okinawa Churaumi Aquarium)

【標題】Record of Eremopyga denudata (de Meijere, 1903) (Echinoida, Diadematoida, Diadematidae) from the Ryukyu Archipelago, Japan.

【期刊名】Fauna Ryukyuana

關於椰子蟹發音機制的研究論文已發表

沖繩美麗島財團綜合研究中心等研究團隊發表了關於陸生最大甲殼類椰子蟹可以發出的多種聲音及其發聲機制的相關論文。

日本的新記錄種拉森葉鰕虎(Larsonella pumilus)研究論文已發表

沖繩美麗島財團和沖繩科學技術大學(OIST)的研究團隊發現,在沖繩縣恩納村瀨良垣海域水深214m處,透過無人探測器(ROV)採集的貝殼中發現的Larsonella屬物種,經調查後證實為日本首次記錄的拉森葉鰕虎(Larsonella pumilus)。

座頭鯨在俄羅斯海域與其他海域間的個體交流研究論文已發表

座頭鯨是一種大型的鬚鯨類,夏季會在俄羅斯和阿拉斯加等高緯度海域覓食,冬季則在沖繩、菲律賓等低緯度海域進行繁殖和育幼。

鯨鯊的心臟內部結構的新發現

心臟是負責將血液送往全身的泵浦器官,其結構與動物的運動能力有密切關聯。此次與慈惠醫科大學共同進行的研究中,調查了鯨鯊心臟的內部構造,發現了多個鯨鯊心臟的特有結構。

深海的石斑魚類「沈氏棘花鱸」在沖繩的首次發現記錄

2017年從與那國島近海採集的石斑魚類標本,經鹿兒島大學和沖繩美麗島財團的團隊調查,確認為此前未曾在沖繩縣發現的沈氏棘花鱸(Plectranthias sheni)。

使用安定同位素分析鯨鯊的捕食生態

沖繩美麗海水族館對所飼育的鯨鯊進行了安定同位素分析,旨在研究其飼料在體內的消化與吸收情況。此次研究分析了鯨鯊的皮膚、血液、糞便以及飼料中所含的氮和碳的安定同位素。

雄性鯨鯊的性成熟過程中的身體變化

沖繩美麗海水族館長期飼養了雄性鯨鯊「鯨太」,在飼養過程中獲得了該物種達到性成熟時的形態特徵和生理變化的相關知識,這也是全球首次的重要發現。

2019年

座頭鯨(大翅鯨)的擱淺、混獲相關論文已刊載。

管理營運沖繩美麗海水族館的沖繩美麗島財團調查了過去座頭鯨擱淺、混獲等記錄。

在海龜產卵地的海岸舉辦淨灘活動

沖繩美麗海水族館與當地的調查志工合作,在位於沖繩本島的沙灘上對海龜的產卵次數進行了調查。

【稀少淡水魚保育活動】源河川的魚道掃除

在沖繩美麗海水族館由人工授精誕生的1000條琉球香魚,於2019年3月5日在名護市源河川放生。

這些魚會擴散到中~上游繼續成長,不過若是能再擴大其生存範圍則能更加維持其生長環境。而且若是讓琉球香魚能夠在河川內自由移動的話,也一併會幫助到其他魚種的棲息範圍。

往源河川下游5km處,有個防災上極其重要的設施「防沙堤」,在此處產生了巨大的高低落差。一般來說這樣的高低差會造成魚無法自由通行,所以為了避免這種情況發生,人們建造了「魚道」,使魚兒能夠通行。但若是魚道被泥沙堵住,其機能就無法正常發揮。

為此,員工們自發性地在3月下旬將造成魚道堵塞的樹枝和泥沙給清除。清理之前魚道中的流水呈快滿溢出來的狀態,而清理後河水有確實地在魚道中流淌,恢復其原本的功能。

綜合研究中心平時如此這般致力於環境保育活動。

關於椰子蟹的研究內容已在NETFLIX上線

由澳洲影視製作公司 SHOW RUNNER 製作的 NETFLIX 原創節目《亞洲危險生物72種》(英語標題:72 Dangerous Animals Asia) 已正式在全球上線。本節目第2集《獠牙與爪》中,特別介紹了沖繩美麗島財團對椰子蟹的研究。歡迎收看!

座頭鯨研究的相關演講已於YouTube上線

2018年10月,在沖繩科學技術大學院大學(OIST)舉辦的 「TED×OIST」 活動中,沖繩美麗島財團的研究人員發表了一場關於座頭鯨研究的主題演講。該演講現已在 YouTube上線,內容涵蓋沖繩座頭鯨的生態與多年調查的成果,歡迎收看!

(TED 是全球性的資訊分享平台,邀請各領域的傑出人士介紹專業知識。演講內容為英文。)

2018年

世界首次成功繁殖玳瑁第3代!

我們沖繩美麗海水族館世界首次成功繁殖了玳瑁第三代。

此次所產卵的母玳瑁在1994年出生於海龜館,2012(第18年)年通過卵胞的發育狀態確認到已性成熟(背甲長78cm,體重55.5kg)。之後,於2018年5月上旬確認到交配行為,並從6月到8月期間5次產卵,8月以後有53隻小玳瑁孵化出世。

飼養中的玳瑁很少有成功繁殖的事例,像這次成功繁殖第三代對解開海龜類繁殖生態來說是極其重要的事例。此前預測玳瑁快則15-22年能產卵,這次的繁殖成功事例證實了此預測(母玳瑁產卵時為24歲)。這是只有通過飼養才能得到的數據,我們沖繩美麗海水族館今後也會通過玳瑁之飼養與繁殖,致力於解開屬珍稀動物的海龜類的生態並為保育共現一份力。

現在您可以在海龜館觀賞新出生的小玳瑁。

※按動物的健康狀態也可能會停止展示。

<關於玳瑁>

- 學名:Eretmochelys imbricate

分布於全球熱帶和亞熱帶的珊瑚礁區,被IUCN(國際自然保護聯盟),日本環境省以及沖繩自然保護聯盟紅色名錄列為瀕危物種。海洋博公園加盟於社團法人日本動物園水族館協會,因首次在日本成功繁殖玳瑁而獲得了此協會所頒發的繁殖獎。

鼬鯊在人工環境下分娩的相關論文已發表

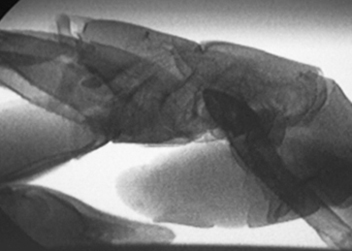

懷孕中的鼬鯊(上)與剛出生的幼鯊(下)

鼬鯊是體長可超過4公尺的大型鯊魚,是沖繩周邊海域中以魚類為食的鯊魚中體型最大的物種之一。

2017年3月,沖繩美麗海水族館內飼育的鼬鯊產下30隻幼鯊。過去在美國曾有從死亡的雌性鼬鯊體內取出胎兒進行飼育的案例,但觀察到自然分娩是全球首例。

透過我們的觀察,首次揭露了鼬鯊的分娩時間超過3小時,以及所有幼鯊在分娩時均以尾鰭先出生等與繁殖生態相關的細節。

此外,剛出生的幼鯊展現出在一定時間內交替進行游泳與休息的特殊行為,這可能與人類嬰兒在學習爬行的階段類似,顯示鯊魚在掌握充分的游泳能力前,可能會需要經歷一段適應期。

Google Voyager頁面介紹了綜合研究中心所進行的座頭鯨調查與研究活動!

其中特別介紹綜合研究中心對於來訪沖繩周邊海域的座頭鯨的相關調查。未來,綜合研究中心將繼續進行座頭鯨的調查與研究,並與國內外研究機構合作,持續推動座頭鯨的保護工作。

沖繩座頭鯨會議2018 —— 賞鯨專家解析全球賞鯨產業現狀(沖繩縣立博物館・美術館)

2018年12月7日(星期五),於沖繩縣立博物館・美術館(那霸市)舉辦了「沖繩座頭鯨會議2018 —— 賞鯨專家解析全球賞鯨產業現狀」。本次會議的目的是透過本財團所進行的鯨豚類調查,向國內外的賞鯨業者及相關人士介紹所得資訊,為充實賞鯨導覽行程的資訊提供協助。本次會議為第6屆,我們邀請到了賞鯨產業研究領域的權威專家艾瑞克・霍伊特(Eric Hoyt)先生(國際自然保護聯盟:海洋哺乳動物保護區特別委員會 共同委員長、鯨豚保護協會 首席研究員等)擔任講師,針對全球賞鯨產業的現況及邁向永續經營的相關措施進行了演講。 會議中有來自沖繩本島各地、座間味島、渡嘉敷島、奄美大島等各地的參加者,可以看出賞鯨產業正持續蓬勃發展。在互動交流環節中,參加者提出了許多關於演講內容的問題,並表示「這次的演講讓我對沖繩的賞鯨產業未來發展以及自身的經營方針有了更深入的思考」、「我重新認識到在未來持續經營事業時,環境保育意識的重要性」。 未來,我們將持續推動意見交流與資訊蒐集,為地方觀光產業的發展貢獻力量。

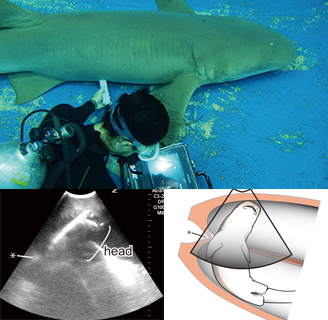

「胎兒會在左右子宮之間來回移動!」關於光鱗鯊胎兒行為生態的論文已發表

鯊魚類中,有許多種類如哺乳類在母體內孕育胎兒,即所謂的「胎生」類別。然而,胎兒在母體內的發育機制仍然存在許多未解之謎。特別是關於胎兒在子宮內的生態,至今相關研究極為有限。

沖繩美麗島財團的研究團隊利用新開發的「水中超音波」技術,觀察了懷孕光鱗鯊(鏽鬚鮫)子宮內的情況。

研究發現,光鱗鯊的胎兒在子宮內會活躍地游動。此外,與人類不同,鯊魚擁有左右兩側的子宮,研究人員還觀察到胎兒會在左右子宮之間來回移動。這是首次透過超音波確認到胎兒能夠在子宮內自主活動,這不僅是鯊魚類,在所有脊椎動物中也是首次發現。

光鱗鯊以其獨特的胎兒養育方式而聞名。母鯊會將無精卵送入子宮內,胎兒食用這些無精卵,逐漸成長。研究團隊推測,胎兒具備如此高的運動能力,可能是為了更有效尋找無精卵,因此演化出這種特殊的行為模式。

從沖繩移動至印尼的玳瑁研究論文已發表

玳瑁是一種面臨絕種危機的海龜,主要棲息於熱帶及亞熱帶地區的珊瑚礁海域,並被列入國際自然保護聯盟 (IUCN)紅色名錄。雖然研究顯示,沖繩的玳瑁與包括印尼在內的東亞地區玳瑁族群之間存在遺傳交流,但過去從未有實際個體於兩地移動的確切記錄。本研究團隊在沖繩周邊救護了一隻虛弱的玳瑁,並在其恢復健康後,於2016年7月13日從海洋博公園的沙灘進行個體標記並野放(標準背甲直線長749mm,體重47.9kg,雄性)。結果顯示,野放後的第142天,即2016年12月2日,該個體在印尼巴布亞省的亞彭島被重新發現。其直線移動距離約3,200公里,這是東亞地區首次記錄玳瑁的遠距離遷徙。目前對玳瑁的遷徙與洄游行為仍缺乏詳細研究,未來我們將透過持續飼養與標記野放,進一步揭開其生態奧秘。

從琉球列島採集的天草水母研究論文已發表

研究團隊於琉球列島採集到屬於缽水母綱的一種——天草水母(Sanderia malayensis)。該物種的傘徑可達15cm,觸手與傘上均含有強毒性的刺細胞。其日文名稱「天草水母」源自於本種水母在日本的主要分布地天草。天草水母廣泛分布於印度洋和太平洋的亞熱帶及熱帶海域,日本沿岸各地亦有記錄。然而,此前琉球列島未有正式記錄,本研究為琉球列島首次記錄該物種。

日本首次記錄的稀有物種「沈氏腔吻鱈」研究發表

2016年,在沖繩縣伊江島近海採集到的鼠尾鱈科魚類被確認為沈氏腔吻鱈(Coelorinchus sheni),這是本種在日本的首次紀錄,該研究由京都大學與沖繩美麗島財團的研究團隊共同發表。本種自2004年被描述為新物種以來,迄今僅在台灣記錄到十多隻個體。此次報告的個體由伊江島當地漁民提供,體長接近70cm,屬於較大型的個體。幼魚階段,其背部具有類似虎紋的條紋,因此日文俗名為「Torahige」(虎鬚)。

論文連結

https://www.jstage.jst.go.jp/article/specdiv/23/1/23_230108/_pdf/-char/en

日本新紀錄的蛇鰻科魚類——民多羅龍口蛇鰻的研究發表

本館發表了一項研究,確認由居住在京都市的親子在名護市的河川中採集的蛇鰻科魚類為民多羅龍口蛇鰻(Lamnostoma mindorum),為日本首次紀錄。該物種極為罕見,此次記錄為全球第6個發現地點,並刷新了其已知分布的最北界限。本研究內容已刊登於學術期刊《Fauna Ryukyuana》。

引入AI技術進行椰子蟹調查

過去的研究顯示,瀕臨絕種的椰子蟹可以透過甲殼的圖案來識別個體,並利用這項技術揭示了多個生態層面的資訊。目前,在海洋博公園的監測調查仍在進行中,過去的個體比對主要是依賴經驗豐富的研究者以目視方式進行。為了提高比對效率,我們引入了具備圖像識別能力的AI技術。

我們計劃在明年進行各種方法的測試,並確保系統的精度達到可靠標準。未來,這一系統有望廣泛應用於椰子蟹的監測工作。

關於黑海龜繁殖成功的研究發表

黑海龜(Chelonia agassizii)主要棲息於加拉帕戈斯群島等東太平洋地區,在日本,則主要發現於沖繩島等琉球群島周遭海域。海洋博公園的海龜館自1999年開始飼養黑海龜的雌雄個體,並於2017年6月時成功在人工飼養環境下促成黑海龜繁殖,這是世界首例。藉由此次成功的繁殖案例,我們進一步確認了雌性黑海龜的性成熟體型和卵巢形成所需的天數等生物學特徵。由於目前對本物種的繁殖生態了解仍然有限,期望未來透過持續的飼養與研究,能夠加深對其生態的認識。

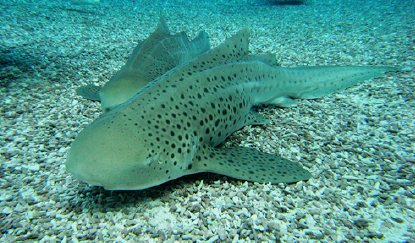

關於豹紋鯊性荷爾蒙變動與生殖狀態關係的研究論文已發表

在鯊魚與魟魚類的飼養繁殖中,選擇適合繁殖的個體至關重要。然而,由於雌性個體的外部形態難以判斷其生殖狀態,因此需要找到有效的判斷指標。本研究針對飼養中的性成熟雌性豹紋鯊(Stegostoma tigrinum)進行了超過一年的生殖器官超音波觀察及血液中性荷爾蒙濃度測量。結果顯示,性荷爾蒙的變化能夠反映卵子發育及產卵期等雌性的生殖狀態。研究結果表明,性荷爾蒙的變化可以作為推測生殖狀態的重要指標。此外,由於豹紋鯊與鯨鯊是近緣種,本次的研究成果也有望為今後鯨鯊的飼養繁殖提供重要資訊。

關於大白鯊「新月形」尾鰭形成過程的研究論文已發表

大白鯊(Carcharodon carcharias)擁有上下葉角度較高的「新月形」尾鰭。這種尾鰭形狀在高速游泳的魚類中很常見,如鮪魚等,可能是為了提高長距離游泳效率的演化結果。大白鯊的幼鯊在從母體誕生時,尾鰭已經是新月形,因此新月形尾鰭應該是在母體內形成的,但具體形成過程尚不明確。

因此,我們觀察了20隻以上的大白鯊胎兒的尾鰭形成過程。結果顯示,早期的胎兒尾鰭呈現上下不對稱的「鐮刀型」,隨著成長逐漸變化為新月形。除了近緣種的太平洋鼠鯊(Lamna ditropis),目前尚未有研究報告顯示其他鯊魚在發育過程中出現如此明顯的尾鰭形態變化。這一發現有助於解開大白鯊如何適應高速游泳的謎團。

論文連結

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23776/full

全球首例!長期監測確認珊瑚礁鬼蝠魟性成熟的研究發表

沖繩美麗海水族館近日發表,於2008年6月成功在飼養環境下誕生的雄性珊瑚礁鬼蝠魟(阿氏前口蝠鱝,Mobula alfredi),已確認達到性成熟(具備繁殖能力)。

論文連結

https://bmczool.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40850-017-0023-0

2017年

赤蠵龜的第三代誕生!

海洋博公園・海龜館成功在飼養環境下繁殖出赤蠵龜的第三代。這次產卵的是1995年在海龜館誕生的雌性赤蠵龜,從5月到6月間所產的卵共孵化出22隻小海龜。

沖繩周邊海域座頭鯨分布狀況相關論文獲得日本哺乳類學會論文獎

發表於學術期刊《Mammal Study》的座頭鯨分布研究論文,榮獲2017年度日本哺乳類學會(會員約1000名)論文獎。本研究基於沖繩周邊海域的座頭鯨調查結果,詳細報告了該地區的座頭鯨分布狀況。透過長達21年的長期數據,本研究為觀察困難的大型海洋哺乳動物提供了基礎生態學的重要知識,並且對重新評估賞鯨等人類活動對生物的影響具有重大貢獻,因此獲得高度肯定。

沖繩座頭鯨會議2017~為永續發展的賞鯨產業而努力~

座頭鯨曾是商業捕鯨的目標種,捕鯨活動使其數量減少,但自1960年代禁止捕獵以來,座頭鯨的數量逐漸回升。沖繩周邊海域的座頭鯨洄游個體數量也呈現上升趨勢,沖繩縣內的賞鯨產業逐漸興盛。為了確保賞鯨產業的永續發展,業界需要加強對座頭鯨生態的理解,並在賞鯨活動中減少對座頭鯨的影響。

偽虎鯨的寶寶誕生了。

在海洋博公園的海豚潟湖,5月23日(星期二)早上8:15,誕生了一隻偽虎鯨的寶寶。

關於赤蠵龜交配的研究論文已發表

一些生活在北太平洋的赤蠵龜會在日本太平洋側以屋久島為中心進行產卵,而在沖繩本島,已經觀察到超過1000次赤蠵龜的產卵紀錄。然而,在日本並未有確認的交配記錄,且交配的時間和地點仍不清楚。2015年3月21日,研究人員成功觀察到沖繩本島本部半島西側海域的赤蠵龜交配行為。此次觀察記錄了非常罕見的交配行為,其中兩隻雄性同時騎乘在一隻雌性身上,並觀察到雌性接受雄性求愛的反應。這一觀察結果表明,赤蠵龜的交配季節可能從早春開始,並且發生在沖繩周邊海域。

黑海龜的寶寶誕生了

海洋博公園・海龜館於2017年8月至10月間,首次在日本國內成功繁殖稀有物種「黑海龜」!

大白鯊胎兒為何不會在子宮內窒息?研究揭示其生存機制

大多數魚類是通過卵生繁殖的,但也有一些鯊魚像哺乳類一樣,在子宮內培育胎兒並進行分娩。大白鯊便是其中之一。哺乳動物胎兒通過臍帶與母體進行氣體交換。然而,大白鯊等胎生鯊魚並無臍帶結構,長久以來,胎兒如何獲得氧氣一直是個謎。

為了回答這個問題,沖繩美麗海水族館對大白鯊的子宮進行了詳細的調查,並成功解開了其中的謎團。

研究發現,大白鯊的子宮內壁布滿微小突起,使其表面積增加約60倍。研究團隊透過物理模型計算氧氣交換效率,結果發現,大白鯊子宮的氧氣交換能力為其他鯊魚的250至400倍,接近魚類鰓呼吸的水準。

換言之,大白鯊的子宮可高效供氧,胎兒透過吸收子宮液體中溶解氧來呼吸。這項發現解開了大白鯊繁殖機制中的謎團之一。

論文連結

http://www.nature.com/articles/s41598-017-11973-9

此為公開論文,您可以閱讀全文。

關於沖繩稀有淡水魚「泥鰍」與「黃鱔」的研究論文已發表

泥鰍(Misgurnus anguillicaudatus)與黃鱔(Monopterus albus)是主要棲息於水田和池塘的純淡水魚,廣泛分布於東亞地區。這兩種魚類也分布於琉球群島,並且由於長期與其他地區隔離,形成了獨特的「沖繩原生族群」。然而,隨著棲息環境的減少與惡化,這些族群的數量急劇下降,正面臨滅絕的危機。此外,由於這兩種魚類作為觀賞和食用用途引入了外來族群,也可能對原生族群造成基因污染。

在沖繩島北部的沖繩縣立北部農林高中的校園內,這兩種魚類曾多次被目擊,但此前並未進行學術調查。經與該校生物研究社合作,對兩種魚的棲息密度進行了調查,結果發現泥鰍的密度為4.67隻/平方公尺,黃鱔的密度為1.78隻/平方公尺,顯示其棲息密度非常高。此外,經過對部分個體DNA的分析,確認所有個體均屬於珍貴的沖繩原生族群,急需保護。未來將與該校合作,制定保護措施並推動相關保護工作。